Nous nous sommes rencontrés au cours d’une série de documentaires pour Arte, sur le retour à la musique baroque en 1995 à laquelle il a participé, il m’avait offert le Guide de la Musique Ancienne et Baroque, qu’il a dirigé, dans la collection Bouquins édité deux ans plus tôt par Robert Laffont, puis nous nous sommes retrouvés pour un documentaire pour Mezzo sur Marc Minkowski lorsque ce dernier était à Grenoble et j’avais eu le plaisir de filmer son orchestre pour France 2…nos chemins se sont souvent croisés et au mois de novembre 2022 j’ai eu envie de faire un entretien sur son parcours sur les scènes des opéras et sa mise en scène de la trilogie Mozart /Da Ponte. Elle sera représentée à l’Opéra Royal de Versailles entre le 15 et le 22 janvier 2023. Ivan est intarissable et hélas nous avons été obligés de raccourcir cet entretien…c’est un documentaire que l’on pourrait réaliser sur lui car il a le tempérament d’un acteur et il l’est. Sûrement ses origines slaves y sont pour quelque chose, mais lorsqu’on le connait un peu plus, son Alexandre est aussi synonyme de Bienheureux !

©DR

Êtes-vous plus Ivan ou Alexandre ?

Tiens, bizarre ! Je ne sais pas, cela va bien ensemble, ce sont deux tzars ! Des Alexandre, il y en a beaucoup, on a même un pont à Paris qui porte ce nom. Petit, je faisais un double complexe de supériorité parce qu’on m’appelait tantôt Ivan le terrible tantôt Alexandre le grand. J’ai compris assez tard que ce serait fatigant d’être à la fois grand et terrible.

Je vous pose cette question, non pas pour parler de votre vie antérieure mais celle de votre nom et de votre comportement en tant que metteur en scène d’opéra.

Comme auteur dans la presse, quand j’ai commencé à l’Avant-Scène et Diapason dans les années 1980, au lieu de prendre un pseudonyme, j’ai juste glissé entre les deux noms l’initiale de mon patronyme : je signais Ivan A. Alexandre, A pour « Arielovitch », fils d’Ariel. Qui est mon identité complète. Or quand j’ai écrit de la fiction, des livrets, ou quand j’ai commencé à mettre en scène des opéras, j’ai enlevé ce A. Patronyme réservé à la presse. Bon, assez private, comme joke. À moins que vous ne soyez psychanalyste.

©DR

Alors, que faisait votre père ?

Il a d’abord été photographe, très original, plus dans le fantastique, le graphisme, les couvertures polar. Ensuite il a été fonctionnaire international à l’OCDE, à la direction de l’environnement. Au début c’était un tremplin extraordinaire, l’environnement. Puis il y a eu la crise pétrolière de 1973 qui a tout arrêté. Maintenant on se plaint de la facture carbone, mais cela aurait pu se passer autrement s’il n’y avait eu ce choc pétrolier qui a arrêté le mouvement écologiste bien avant l’irruption de l’écologie politique. Le transport futuriste, les programmes urbains, la réduction du bruit, la recherche… Tout est passé à la trappe à cause de cette crise. Et la direction de l’environnement s’est retrouvée marginalisée. Pas de chance pour ma mère non plus. En 1970, prof de lettres au collège, c’était un beau métier. Et puis…

Est-ce qu’au départ de votre vie professionnelle vous pensiez mettre en scène, un jour, des opéras ?

Des opéras non. Mes aventures théâtrales ont commencé bien avant les musicales…

Étiez-vous acteur ?

J’ai beaucoup joué, enfant. Beaucoup écrit aussi. Ma première pièce, j’avais douze ans. Elle s’appelait Les Épées noires je crois. On a joué ça dans la jolie salle du temple de la Résurrection, rue Quinault. Je ne savais pas du tout qui était Quinault à l’époque – ce que c’est que le destin ! – La pièce, en alexandrins forcément, contait la mort de Marie Stuart. J’ai ensuite monté un spectacle comique – moins pénible, il me semble. Jeune adulte, j’ai continué à écrire des pièces dans des genres variés. Et même passé la première audition aux Amandiers, à Nanterre, devant Pierre Romans, pour l’école qu’ouvrait alors son ami Patrice Chéreau. Il y avait aussi Vincent Perez, non ? J’avais choisi une scène du Menteur de Goldoni. Évidemment on ne m’a pas pris. Et comme j’étais trop orgueilleux pour supporter l’échec, ma carrière s’est arrêtée là.

©DR – José-Maria Flotats

Alors, vous connaissez bien les planches.

Je suis tombé dessus quand j’étais bébé. Ma mère a peint mon premier théâtre de marionnettes pour mes cinq ou six ans. Un ami de mes parents, José-Maria Flotats entrait alors dans la troupe Jean Mercure au Théâtre de la Ville, où j’ai dû voir six ou sept fois Pizarro et le Soleil de Peter Shaffer et dix fois La guerre de Troie n’aura pas lieu. José-Maria était Hector entre Anny Duperey et Bernard Giraudeau. Les trois plus belles créatures de la planète à l’époque. Les Possédés, dans l’adaptation d’Albert Camus, j’y suis retourné cinq fois. En général quand les garçons de treize ans piquent le rouge à lèvre de leur mère c’est pour faire Marilyn, scandale dans les familles ! Moi, avec le rouge, je me dessinais des trainées de sang jusqu’au nombril en hurlant Les Possédés dans ma chambre. On m’a envoyé chez le psy. Sans rire.

Et ensuite avez-vous fait des mises en scène ?

Oui, des pièces classiques. Sophocle par exemple. Puis des spectacles à base d’improvisation à la fac. J’avais lié connaissance avec deux personnes importantes, Joël Grare, un poète de la percussion, et ma prof de math, Edwige Regenwetter. Ensemble, nous avons monté un spectacle qui s’appelait Naissance de la Lumière, dont j’ai fait les masques, les costumes, les maquillages ; je jouais, dansais, mettais en scène… La fac quoi.

Mais que faisiez-vous à la fac ?

J’errais. Bac scientifique (mais concours général en philo), une année de médecine, un peu de science éco, n’importe quoi. C’était l’époque où il fallait passer le bac C pour avoir l’air sérieux. Comme j’étais mordu d’astrophysique et que j’allais tous les week-ends au Palais de la Découverte, ça ne me semblait pas si étonnant. Beaucoup de temps perdu pas trop perdu finalement.

Et travailler dans la musique, cela vous titillait déjà ?

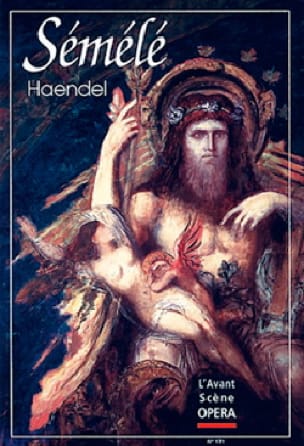

Je chantais assez bien ; on m’a mis au piano vers huit ans, j’adorais ma prof, j’ai joué sur l’orgue de Saint-Thomas à Strasbourg vers dix ans, mais non, jamais je n’ai imaginé faire de la musique un métier. Ma maison, c’était le théâtre. Mais la vie… Des rencontres, et me voilà à Paris IV en musicologie, pour y suivre un ami. Une coreligionnaire m’envoie chez Alain Duault, alors rédacteur en chef de l’Avant-Scène Opéra qui préparait son premier numéro Handel mon sujet de mémoire justement : La Mythologie du sommeil dans Sémélé de Handel !… De fil en aiguille, les commandes se multiplient, Diapason me confie un article puis deux, puis beaucoup. Peu après, Claude Perdriel, le patron de l’Obs, veut engager Jacques Lonchampt, le critique du Monde, qui se défile et donne mon nom… Voilà, c’est parti.

J’appréciais votre ton, assez original.

Ah ? On me demande quelquefois comme on devient critique. Qu’est-ce que j’en sais ? Je ne le suis pas devenu. J’ai toujours tout critiqué. Au berceau, avant de savoir parler ! C’est ma pénible nature. J’ai passé ma vie à essayer de l’être moins ! C’est devenu un métier par accident, par terreur de l’enseignement. Passer l’agrég’ pour apprendre do ré mi la perdrix, mi fa sol elle s’envole à trente abrutis dont la moitié faisait son devoir de math et l’autre fout le bordel, oh les beaux jours ! Donc journaliste, d’abord enquêteur et intervieweur, puis en charge des dossiers historiques. Et critique. D’ailleurs qu’est-ce qui n’est pas critique ? Metteur en scène, qu’est-ce d’autre que de la critique continuelle ? Là, oui, là, non, là peut-être. Toujours la balance du pour et du contre avec au bout du chemin une proposition poétique, qui se tient ou pas, en vie ou pas. Il y a eu de grands critiques, mais ça n’avait rien à voir. Quand Jacques Rivière écrit sur le Sacre du Printemps le soir de la première, ou Berlioz sur Les Huguenots, ou Debussy sur Rameau, ou Dukas, ou Schumann, ou Bernard Shaw… quel rapport avec j’aime / j’aime pas au sujet de la trois millième exécutions du Messie ? Ce que je déteste, et que je le suis certainement, c’est le critique flic. Le sifflet au bec : toi tu passes, toi non. Machin va trop vite, bidule trop lentement, truc n’a pas de souffle, et alors ? Quelle importance ? On ne peut pas non plus passer sa vie entière à ne servir à rien. C’est humiliant.

Est-ce que tout ce que vous me dites, vous sert pour faire vos mises en scène ?

Peut-être. Je n’ai jamais quitté le théâtre. Ne serait-ce qu’en travaillant avec des musiciens, des chanteurs, des chefs. J’ai écrit des livrets de cantate et d’opéra, les poèmes de Jurassic Trip pour Guillaume Connesson, adapté des textes pour Jordi Savall, Vincent Dumestre ou Jean-Christophe Spinosi. Depuis les années quatre-vingts, je suis en quelque sorte le dramaturge de Marc Minkowski. La scène n’est jamais loin.

Handel c’était votre truc, non ?

Oui. Allez savoir pourquoi. En rentrant de Cambridge, j’ai montré à Marc la partition du Trionfo del Tempo que personne ne jouait à l’époque. Nous avons travaillé quelques jours et le disque s’est fait l’année suivante. Tout allait vite et fort dans les années 1980.

Est-ce qu’il y a des mises en scène qui vous ont marquées et dont vous vous en souvenez ?

Bien sûr, enfant, La Guerre de Troie n‘aura pas lieu par Jean Mercure, je pourrais redessiner chaque scène. Le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française avec Louis Seigner et Robert Hirsch. Ensuite, au hasard, les troupes de nô qui venaient à Paris chaque saison, La Classe morte de Tadeusz Kantor, Timon et La Cerisaie par Peter Brook aux Bouffes du Nord, L’Âge d’or et les Shakespeare d’Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie où je passais ma vie, l’Arlequin de Goldoni par Strehler tous les deux ou trois ans, les marionnettes russes à Bobino… Un peu moins l’opéra, et plus tard, mais Lulu par Boulez et Chéreau (et Les Contes d’Hoffmann avec Christiane Eda-Pierre !),

©DR

ou bien sûr le Figaro de Strehler puisque c’est là, pendant la reprise sotto voce de Dove sono par Margaret Price, que ma vie a basculé. Peu, en fait. J’allais beaucoup au théâtre, beaucoup au concert, très peu à l’Opéra. Et encore, au concert… surtout l’orchestre et la musique contemporaine. Mon premier article, publié par Diapason en 1980 – j’avais dix-neuf ans – parlait d’aujourd’hui. Comme beaucoup de gens, j’ai enjambé le piano romantique et le dernier Karajan pour plonger du contemporain dans le baroque qui était nouveau sans subir l’ennui mortel d’une avant-garde déjà lourdement académique en 1980. Steve Reich faisait encore scandale, il fallait accepter sans rien dire tous les rejetons difformes de Messiaen et de Webern trempés dans le Mallarmé des salons parisiens. Bof. Je préférais Pierre Henry, Michèle Bokanowski, l’électroacoustique en général. Et Purcell, Bach, Rameau, Handel m’allaient beaucoup mieux. Dès la première écoute du Dixit Dominus, mon maître s’est appelé John Eliot Gardiner. Les Boréades par Gardiner fin juillet 1982, mon premier festival d’Aix, encore une date ineffaçable. Assez vite, la création administrée par les boulézocrates ravis d’eux-mêmes s’est éloignée. Dommage !

Avant de commencer cet entretien vous avez dit une chose intéressante, lorsque vous prenez le pouvoir, il faut tout prendre…

C’est le problème de la France. Vous ne pouvez pas avoir seulement quelque chose. Vous n’avez rien, et un jour on vous donne tout. Si vous ne prenez pas tout, quelqu’un le prendra à votre place, et vous n’aurez plus rien. Ce n’est pas que les artistes, Boulez compris, deviennent des fous furieux qui veulent tout le pouvoir. C’est qu’ils n’ont pas le choix. Si tu ne bouffes pas le voisin, tu seras son repas. Paysage d’il y a un demi-siècle en tout cas. Ce doit être moins vrai aujourd’hui parce que la musique classique a perdu son rôle et son importance. Quand on inaugurait l’Ircam, l’Inter contemporain, la Cité de la musique, l’Opéra Bastille, il fallait appartenir à la caste des prédateurs ou accepter l’inexistence.

©DR

Je me souviens de Pizzi, on disait qu’il faisait Pizzi partout…

Le pauvre ! Bon exemple. À Paris, dans les années quatre-vingts, qui disait opéra baroque disait Pier Luigi Pizzi. Orlando furioso : Pizzi ; Ariodante aux Champs-Élysées, Rinaldo au Châtelet : Pizzi ; Les Indes galantes au Châtelet et Hippolyte à Aix pour l’anniversaire de Rameau en 1983 : Pizzi. Rossini à Aix : Pizzi. Les Troyens pour inaugurer la Bastille : Pizzi. Jusqu’à la Passion de Bach vue comme une pietà du Bernin – je crois que c’est pour ce spectacle que Télérama avait titré : Un abominable Pizzi catho . Il faut dire que l’animal avait – et a toujours – une connaissance, un œil, un instinct fantastique. Puis tout d’un coup, Samson et Dalila à Bastille, les pyjamas rayés des Juifs déportés, le plafond qui s’effondre sur les convives pendant un souper de l’Arop pour figurer le temple détruit… Pierre Bergé au bord de la syncope, et paf, plus de Pizzi, jamais. Disparu. Lundi vous êtes tout, personne d’autre n’existe ; mardi nous n’êtes rien, le dernier faiseur vaut mieux que vous. Ça c’est Paris. Boulez savait que s’il n’était pas tout il ne serait rien. Il a choisi. C’était un homme censé.

Arriver à faire des mises en scène d’opéra depuis 2007, quinze ans déjà, Est-ce simple ?

Curieusement, j’ai monté des spectacles au Capitole, à Garnier, à Favart, à Salzbourg, à Vienne, mais je prends peu de place et ne cherche pas à en prendre plus. Au début je disais souvent non. Aujourd’hui je fais dans l’ensemble ce qui me plait. Donc oui, c’est assez simple. Même si le monde de l’opéra, lui, est plutôt très compliqué.

Votre premier opéra, comment-vous avez pu le monter ?

C’est Rodelinda de Handel en 2007, à Buenos Aires.

Et donc ?

Encore un accident. Je ne savais même pas que je pouvais. Il y a plusieurs manières de devenir metteur en scène. Comme dans tous les métiers, on fait des études, on devient assistant – tous mes assistants deviennent metteur en scène par exemple. Ou alors on plonge dans le grand bain et on voit ce qui arrive. J’ai plongé sans savoir nager.

Et vous n’étiez pas quelqu’un de célèbre au point qu’on vous offre une scène ?

Tout le contraire. Un jour je reçois un coup de téléphone d’un musicien que je connaissais, un très bon gambiste argentin, Juan Manuel Quintana, qui venait de monter Le Couronnement de Poppée avec un grand succès et à qui on proposait de continuer. Il a choisi Rodelinda. Je crois que le metteur en scène prévu s’est désisté. Juan savait que je me piquais de théâtre, de dramaturgie, que j’avais écrit des livrets, monté des spectacles il y a longtemps.

C’était excitant ?

Impossible. J’ai dit non évidemment. Pas formé, pas compétent. Tiens, voilà mon (seul ?) point commun avec Pierre Boulez : j’ai en horreur l’incompétence. La mienne, vite atteinte, plus encore que celle des autres. Et puis Buenos-Aires c’est loin ; je suis très casanier et parle très mal l’espagnol pourtant appris au lycée. Juan me rappelle une semaine plus tard en faisant vibrer la corde sentimentale : il faut que tu m’aides, qu’on en parle… trouver quelqu’un. Trouver quelqu’un ? Mais je fais ça tout le temps ! Et la conversation se termine par un on va réfléchir . Trop tard ! Le lendemain le patron de la compagnie m’appelle : le costumier c’est untel, le décorateur tel autre. On discute. Et comme je connais la partition par cœur, on gagne du temps. La machine s’est mise en route mais aurait pu s’arrêter là ; je n’en avais parlé à personne.

La distribution était déjà faite ?

Trois chanteurs argentins, trois chiliens, inconnus, tous excellents. Rodelinda, c’est difficile. Il n’y a pas de magie comme dans Alcina, pas d’humour comme dans Agrippina ou Serse, pas de romanesque comme dans Giulio Cesare. C’est une pièce de Corneille adaptée très fidèlement. Ni grand spectacle, ni second degré, ni invention formelle : l’opéra seria pur et dur. Récitatif, aria, récitatif, aria, un seul duo. Parfait chef d’œuvre entre parenthèses, d’ailleurs le premier opéra de Handel joué au XXème siècle. Mais sans échappatoire. J’ai joué le jeu d’un théâtre baroque vu en rêve, comme dans une lanterne magique. Et pour une raison qui m’échappe, sûrement liée pour partie à autre chose que le spectacle lui-même, la presse nous a portés aux nues. On a reçu un prix du meilleur spectacle lyrique – que ce n’était certainement pas. Par hasard, au détour d’une exposition, je rencontre Roberto Platé, le décorateur de Lavelli. Il me dit qu’un autre metteur en scène français, Éric Vigier, monte une Traviata hors les murs, le théâtre Colon étant fermé pour travaux. Je vais voir La Traviata, Vigier qui me connaissait comme journaliste demande ce que je fais là. Il prétend qu’il va venir. Il vient, me dit que le baroque n’est pas trop son truc et m’invite au restaurant. Or au même moment, Nicolas Joel était en train de renoncer à mettre en scène lui-même Hippolyte et Aricie avec Emmanuelle Haïm, au Capitole de Toulouse dont il était encore le patron. Son disciple Eric Vigier lui dit du bien de moi, la super-attachée de presse Valérie Samuel lui montre quelques critiques parus dans les journaux argentins… bref, quinze jours après mon retour en France, le téléphone sonne. : « On fait Hippolyte et Aricie en mars 2009, ça vous intéresse ? » Je réponds je ne sais pas. Nicolas conclut dans son style habituel : « sachez-le. On se rappelle demain ». Comme dit le proverbe, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Terrorisé parce que la tragédie lyrique, avec ses divertissements à tout propos (des marins et des bergères dans Phèdre !), est le genre le plus facile à rater, je ne vois pas comment répondre non. Cette fois j’ai pu constituer mon équipe : Natalie Van Parys pour la danse, Antoine Fontaine pour les décors, Jean-Daniel Vuillermoz pour les costumes, Hervé Gary pour la lumière. Voilà comment j’ai débuté à l’opéra en France, peu avant mes cinquante ans.

Vous êtes assez radical, vous ne partez pas dans les délires que l’on doit supporter aujourd’hui.

Hippolyte poursuivait le travail commencé dans Rodelinda : transporter les gens ailleurs, loin, très loin de nos mœurs et de notre théâtre. Parce qu’il me semblait que cette distance révélait avec plus de force tout ce qui est éternellement nous dans cette œuvre – comme dans tous les chefs-d’œuvres. Quoi que nous fassions, nous sommes d’aujourd’hui. Lapalissade aussi banale que cet axiome jamais démontré : si vous transportez une action d’hier vers aujourd’hui le public comprendra mieux, par conséquent aimera mieux. D’accord. Prouvez-le. L’aujourd’huisme, le présent comme religion, ne me convainc pas souvent lorsqu’il s’agit de formes à la fois aussi rigoureuses et aussi exotiques que l’opéra seria ou la tragédie lyrique. Le Sphinx de Gizeh, parce qu’il aura bientôt cinq mille ans, ne vous parle pas ? Curieux. C’est si on le peignait aux couleurs de 2023 qu’il ne me parlerait plus. Au lieu de faire autre chose d’Hippolyte & Aricie, faisons autre chose tout court. Écrivons des opéras.

C’est pourtant la nouvelle mode…

Nouvelle ? Le nouvel académisme, peut-être. Il y en a eu d’autres, il y en aura d’autres. Cet aspect ne m’intéresse pas beaucoup. Là je suis plutôt d’accord avec Patrice Chéreau : avant de relire, il faut lire. Et, encore une fois quand la forme est si contraignante, apprendre à lire. Chaque fois que j’aborde une œuvre, j’ai l’impression d’apprendre à lire. Mais il y a mille façons de lire. Peter Brook, Deborah Warner, Dima Tcherniakov, Viesturs Kairiss… sont de sacrés lecteurs.

… Marguerite devient une concierge d’un immeuble du 93…

Ou une nonne cleptomane, ou un légionnaire sous exta, ou elle n’existe pas en fait. Comme disait Brook : « il n’y a pas de limites aux formes virtuelles qui sont dans un grand texte ». À condition que celui qui révèle ces trésors cachés soit voyant, donc honnête, sincère, qu’il dise ce qu’il voit vraiment, pas ce qu’on attend de lui qu’il voie, ou ce qu’il pense que l’air du temps exige qu’il voie. Dans la trilogie Mozart-Da Ponte, Peter Sellars montrait ce que son instinct, sa sensibilité et le monde lui faisaient voir. Il était cohérent, entier. Et puis, quand je lui demandais pourquoi Figaro se mariait avec Suzanne dans la Trump Tower, il me répondait : Giorgio Strehler est allé aussi loin qu’on peut aller sur le terrain littéral, personne ne fera mieux ; donc ou on ne fait rien ou on fait autre chose. C’est un argument. Il est vrai que certains spectacles touchent si près du cœur qu’ils désamorcent par avance les tentatives futures.

©DR

Chacun son définitif . Par exemple, depuis Chéreau, Lulu ne m’apprend plus grand chose. Je m’en fous d’aller voir une autre Lulu. C’est fait, c’est fait. Mais souvent, ce n’est pas fait. Il y a des œuvres, beaucoup d’œuvres, dans lesquelles il reste des milliers de portes à ouvrir.

©DR

Je me souviens que Sellars disait, lorsque je l’avais interviewé sur ses mises en scène : de toute façon vous pouvez reconnaître l’année des créations en regardant des photos, des captations…

Absolument ! Le regretté André Tubeuf collectionnait les photos de chanteurs. Il en possédait une quantité extraordinaire. Quelquefois le titre de l’œuvre ou le nom du rôle était écrit dessus, souvent non. Vous voyiez telle photo d’Irmgard Seefried et vous disiez : Suzanne. Maria Callas, vous pouviez reconnaître instantanément Tosca, Norma ou Adrienne Lecouvreur. À cette époque, les chefs coupaient les cabalettes, transposaient les airs, pouvaient réinstrumenter à l’occasion. Et puis tout s’est inversé. On s’est mis à diriger des urtext imprimés dans des éditions critiques auxquelles personne n’ose toucher, chaque double-croche est sacrée, alors qu’il est à peu près impossible, d’après une photo, de deviner s’il s’agit de Pelléas ou du Barbier, de Lully ou de Wagner. Dans la fosse, on obéit ; sur le plateau on fait ce qu’on veut.

©DR

Hélas à l’opéra on y va plus pour écouter, on ferme les yeux face à des mises en scène insupportables.

Je ne ferme jamais les yeux, tout m’intéresse. Il m’arrive de souffrir, pas toujours de ce que vous croyez. En fait, bien avant de m’y coller moi-même, je n’allais pas au spectacle dans cet esprit. J’aime / j’aime pas, et puis ? Ça dépend tellement des jours, des circonstances, de la fatigue, de la préparation… Mon souci, quand on me propose une vision nouvelle, serait plutôt : est-ce que j’apprends quelque chose ? J’ai beaucoup appris de spectacle que je n’aimais pas particulièrement. Tenez, Bob Wilson, dont le style n’a pas changé en un demi-siècle et qui tient toujours son rang, cas unique je pense. Je n’ai pas franchement adhéré à L’Opéra de Quat’ Sous qu’il avait monté à Berlin, et chaque scène m’a appris quelque chose. C’est ce que je préfère. Hormis l’émotion totale bien sûr, qui est beaucoup plus rare.

Aujourd’hui la mode est l’opéra dans des asiles psychiatriques.

Aujourd’hui ? Il y a quarante ans. On a beaucoup sollicité les fous, les espaces blancs, les jeux de rôle, le flash-back, les soupers en famille, les coups de révolver, les miroirs, les chaises vides. La mode cause parfois de malheureux carambolages. Le canapé Boca en forme de lèvres par exemple, il me semble qu’à l’Opéra de Paris Willy Decker l’avait placé dans Lulu à la Bastille sans savoir qu’au même moment Andrei Serban l’employait dans L’Italienne de Rossini à Garnier. Il y a comme ça une époque piscine, une époque meuble géant, une époque vaisseau spatial. Souvent, il suffit d’un film à succès. Après Titanic, combien de bateaux, combien de capitaines…

Une époque chanteurs à poil. Don Juan par exemple.

Bon, c’est un peu le livret et le mythe qui veulent ça. Chez nous, il y a bien un garçon tout nu dans Don Giovanni, mais c’est Leporello. Le seul qui parvienne à ses fins au cours de l’opéra, enfin on le suppose, avec la malheureuse Elvira et à la faveur de l’obscurité. Don Juan, lui, drague sans scrupule, il nous dévoile même sa technique dans Là ci darem la mano et dans la scène de la fenêtre avec Elvira. Mais tout rate. Quatre fois ! Avec Donna Anna, avec Zerlina, avec la suivante de Donna Elvira, et en coulisse avec une inconnue qui le prend pour Leporello – échec complet qui le fait éclater de rire au cimetière !

Leporello se saute-il Elvire ?

Dans notre Don Giovanni, je pense que c’est assez clair, même si le plus chaud a lieu hors-champ. Au deuxième acte, Mozart zoome sur Leporello dont les aventures prennent des proportions délirantes. À ce moment de l’intrigue, tout le monde s’en fout, de Leporello. Et Don Juan a quitté le plateau pour un long moment, sans que personne sache pourquoi. Mais le sextuor qui arrive – toutes les voix sauf celle du héros – nous apprend beaucoup de choses sur les relations du valet et de l’abandonnée. Si l’action s’étiole, les personnages se précisent, leurs désirs se révèlent – comme dans le Songe de Shakespeare, autre course nocturne.

D’avoir fait ces Mozart est-ce excitant ?

C’est un projet de longue haleine. Un pari aussi.

Cela a été tellement mis en scène…

Kubrick disait qu’il fallait éviter les chefs-d’œuvre pour se sentir libre. Barry Lyndon est un bon roman mais ce n’est pas non plus Madame Bovary. Comme Orange mécanique n’est pas L’Étranger. Remarquez, Lolita était un vrai monument de la littérature. Il y a des monuments qui vous écrasent et d’autres qui vous stimulent, voilà. Question d’affinité. De moment aussi.

Vous aimez les opéras baroques, du XVIIIème, et se confronter au bel canto, à l’opéra du XIXème…

J’ai monté La Chauve-Souris, en version française, à l’Opéra-Comique. L’adaptation viennoise d’une pièce de boulevard qui avait encore un énorme succès à Paris quand Johann Strauss a écrit son opérette, ce qui explique qu’elle a mis un certain temps à s’imposer en France. Ce qui explique aussi le côté Offenbach de la version française réalisée vers 1900. Nous en avions commandé une nouvelle, splendide, plus fidèle au texte et à la musique. Mais la langue française réveille Offenbach qu’on le veuille ou non, et on nous l’a reproché. Peut-être à juste titre bien que le spectacle ait eu d’autres qualités à mon avis. Et un plateau de rêve : Sabine Devieilhe, Chiara Skerath, Stéphane Degout, Florian Sempey, Justin Kim, Philippe Talbot, c’était quelque chose. Et puis je n’allais pas refaire Hippolyte puisque c’est exactement… le contraire. Hippolyte & Aricie nous projetait loin dans le temps, dans l’espace, ailleurs ; tandis que les personnages de La Chauve-Souris, bourgeois désenchantés prêts à tous les mensonges pour trois grammes de plaisir, c’est nous. Après le théâtre-voyage, le théâtre-miroir.

On a le droit de rêver…

C’est ce que fait l’anti-héros de La Chauve-Souris chez ce soi-disant prince russe dont les divertissements ressemblent à ceux d’Eyes Wide Shut (autre fable viennoise). On a le droit de rêver, on a aussi le droit d’ouvrir les yeux. Un miroir est toujours trompeur mais le fuir c’est se mentir à soi. On peut regarder sans se faire trop mal, en se disant que grâce à l’opérette on va sourire au lieu de souffrir.

Il y avait eu une Traviata au TCE où ils avaient reproduit la salle du théâtre…

Ce miroir-là a beaucoup servi mais il fonctionne toujours. J’aime le principe du mur disparu, le public entre dans le spectacle plus facilement si on lui dit tout de suite qu’il en fait partie.

Maintenant que vous avez monté une dizaine d’opéras comment se comportent avec vous les directeurs de salle ?

Parce que j’ai commencé avec un opéra de Handel et un de Rameau, que j’ai placés dans un univers analogue à leur lieu de naissance – très baroque si vous voulez – je me promène avec une étiquette. C’est assez curieux d’ailleurs : les grands patrons ne jurent que par les orchestres baroques et ont en horreur – mais alors une sainte horreur, une phobie – le théâtre baroque. Même Benjamin Lazar, bien qu’il ait pu se produire à l’Opéra-Comique ou aux Champs-Élysées, porte ce stigmate, alors qu’il n’a aucun goût particulier pour les toiles peintes et que sa vision de Phaéton tournait ostensiblement dos à l’esthétique du XVIIème siècle. En général, on vous pardonne une perruque blanche que si vous la tournez en dérision. Ce à quoi je me refuse. Quand je recours à un théâtre moderne, sans décor ni costume historique, ce n’est certainement pas pour me retourner contre les œuvres qu’on me confie. Par exemple, les deux Gluck que nous avons fait avec Pierre-André Weitz, Orfeo à Salzbourg et Armide à Vienne, se voulaient absolument intemporels. Non parce que je voudrais contester leur nature mais au contraire parce que Gluck est par excellence le musicien qui dit non aux usages de son temps. Non à l’anecdote et aux intrigues parallèles, non à l’aria da capo, non au bel canto virtuose ; le montrer comme un oui au théâtre baroque me semblait une trahison. Rameau, au contraire, accepte les conventions de Lully bien que l’on soit cinquante ans après ; il se coule dans un modèle qui n’est pas vraiment lui, c’est un musicien novateur mais un formaliste traditionnel, avec qui j’ai voulu jouer sur son propre terrain, dans ses termes. Je m’adapte. Il y a donc beaucoup de directeurs avec lesquels je m’entends très bien. En particulier ceux qui aiment comme moi parler des œuvres. Ceux qui ne prétendent pas les démystifier. Je ne démystifie pas. J’adore le mythe, le sacré, le rituel théâtral. C’est même un peu ma religion.

Tout à l’heure vous disiez que vous ne travaillez pas souvent avec le chef d’orchestre.

Très variable. Quelquefois beaucoup, quelquefois pas du tout. Ça dépend des projets, des personnalités. Il y a des chefs qui vivent le théâtre comme partie intégrante de leur métier. D’autres qui n’y voient qu’un cadre plus ou moins assorti au tableau musical.

Gardiner pensait souvent quand il dirigeait des opéras que les mises en scène qu’il voyait n’étaient pas top et c’est pour cela qu’il s’était mis à en réaliser.

C’est aussi ce que pensait Karajan qui se sentait capable de faire aussi bien que ce qu’il avait sous les yeux. Hors quelques mises en espace, Gardiner n’a réalisé véritablement de a à z que Cosi fan tutte. Il y a très longtemps. Et ce n’était pas mal du tout. Très pensé en tout cas, très intelligent. Mais je comprends qu’un chef de théâtre, dont la cervelle est pleine d’actions, d’images, de personnages, veuille un jour ou l’autre franchir le pas.

Le Cosi de Chéreau n’était pas très bon…

Lui-même n’aimait pas ce spectacle. D’une manière générale, il aimait les opéras de Mozart mais ne s’y sentait pas chez lui. Comme les opéras en français : après les Contes d’Hoffmann il s’était juré de ne plus jamais monter d’opéra dans sa langue. Même Don Carlos, il ne pouvait l’envisager que comme Don Carlo, en italien. Pour finalement y renoncer. Du Ring à Lulu et de Tristan à Elektra, sa langue naturelle était l’allemand.

Alors vous, en 2025, avez-vous des projets ?

En 2025 ? Je prépare la reprise d’un spectacle très ancien. Et un opéra contemporain de Manon (mystère…). Et Henry IV de Shakespeare à Varsovie – où j’ai monté Le Cid de Corneille (je précise pour ne pas confondre avec Massenet). Au Théâtre Polski que dirige Andrzej Seweryn, longtemps sociétaire de la Comédie Française. Avec Andrzej on parle beaucoup technique, répertoire. Pendant les répétitions du Cid, il m’avait demandé quel était mon opéra préféré, et ma pièce préférée, un opéra c’était un peu compliqué cela a été pendant longtemps Le Crépuscule des Dieux, quelque fois Pélléas, ou L’Or du Rhin, ou Le Couronnement de Poppée, c’est très variable, par contre ma pièce préférée, un jour c’est La Cerisaie, l’autre jour Bérénice, le lendemain La Tempête… Mais tous les jours Henry IV. J’y vois la totalité de ce qu’on peut sentir et penser au théâtre. Je le relis régulièrement, comme Ada de Nabokov et deux ou trois livres comme ça, rendez-vous familiers. Avant la Covid, Andrzej me demande si je peux venir monter un nouveau spectacle au Polski. Je propose Antigone de Sophocle, aussi parce que je l’avais déjà monté en français. Et finalement j’essaie à nouveau de le convaincre de monter Sénèque : après le succès de Thyeste par Thomas Jolly à Avignon, Sénèque retrouve des couleurs. Et il me répond : OK, j’ai bien compris que tu rêvais de faire Henry IV, va pour Henry IV. Eh ! Oh ! Je ne rêve pas du tout. J’admire trop, je me sens écrasé. On n’admire jamais trop, dit-il, je sais que tu en rêves même si ça te fait peur. Voilà, en principe c’est parti pour Henry IV. Je tremble. Sans rire – et pourtant, qu’est-ce qu’on devrait rire, dans Henry IV, la pièce de Shakespeare où nous découvrons Falstaff…

Et prochainement

Mi-janvier nous reprenons à Versailles la trilogie : Mozart – Da Ponte. On y avait donné les trois opéras, un par un, de 2015 à 2017. Dès l’origine le but était de proposer les trois en un week-end. Le Ring de Mozart si vous voulez. De virus en report nous y sommes enfin arrivés à Barcelone puis à Bordeaux, à Ravenne et à Salerno. Neuf heures de Mozart sans rependre son souffle.

Vous avez adoré faire cette expérience ?

J’aime aider le public à ouvrir des portes dans ces vieux murs qu’il croît connaître si bien. Vous vous rappelez cette répétition de La Chauve-Souris filmée à Stuttgart au cours de laquelle Carlos Kleiber, qui se démène pour ne rien abandonner à la routine, dit à l’orchestre : « que je devienne totalement superflu, c’est mon rêve ». Qu’on y croie ou pas, c’est un beau rêve. Rameau disait la même chose : « effacer l’art par l’art-même ». Trouver les clefs, souvent cachées, pour les tendre au public afin qu’il ouvre les portes et s’émerveille. J’ai essayé dans Rodelinda et ce jeu me chatouille de plus en plus. J’aimerais qu’on ne voie rien de ce que j’ai fait dans Don Giovanni ou Cosi mais qu’on passe la soirée à découvrir.

Chez-vous Carmen tuerait Don José ?

Pourquoi faire ? Quelquefois c’est intéressant. Malgré tout le respect que m’inspirent l’œuvre et ses auteurs, j’ai pu moi aussi prendre ce qu’on appelle des libertés. Dans l’Armide de Gluck, j’ai pris le parti qu’Armide était un jeune soldat sarrazin travesti pour prendre au piège les croisés chrétiens. En tout cas, je reste persuadé qu’elle ne peut pas être vraiment une femme, que l’illusion sexuelle est la seule magie de cette magicienne, et que tout le problème vient justement du fait que cet expédient tourne mal, que la pure provocation physique se transforme en torrent d’amour. Il me semble que le poème du Tasse nous met sur la voie, que cette Armide (Ahmed probablement) au cœur viril n’est, pour le clan de Gaza, qu’un leurre à vocation militaire. Jamais un général musulman, au XIème siècle, n’aurait hasardé une vraie femme sur le champ de bataille. Mais évidemment rien dans le livret de Quinault n’affirme une telle vision. Qu’on m’a donc reprochée à Vienne, ce que je comprends… Le stratagème n’a pourtant rien d’exceptionnel. C’est une tactique connue en Orient, encore employée dans les années 1960 – à Pékin, l’ambassadeur de Chine avait épousé une chanteuse célèbre qui s’est révélé être… un espion.

Vous parlez de Monsieur Butterfly.

Exactement, une histoire vraie avant la pièce et le film. Ensuite, que Carmen tue José, pourquoi pas, mais le livret fait dire à José : « Vous pouvez m’arrêter, c’est moi qui l’ai tuée ». Difficile de voir dans cette inversion autre chose qu’une soumission à la dernière mode, ce qui, en art, annonce rarement de bonnes nouvelles. Il y a mille versions de Don Juan – Tirso, Molière, Goldoni, Byron, Baudelaire, Balzac, Musset, Montherlant, Handke… Chez Roger Vadim, Don Juan est une femme et quelle femme ! Brigitte Bardot. Il y a moins de Carmen mais assez tout de même. Pourquoi demander à Bizet ce qu’il ne peut donner et qu’on peut fabriquer soi-même ? Carmen tue José, bravo. Écrivons une nouvelle Carmen.

Si je reviens à une question à laquelle vous n’avez pas répondue au sujet des opéras du XIXème cela pourrait être le Crépuscule des Dieux ?

Euh non, tout seul cela n’aurait pas de sens. Le Ring n’est pas très compliqué à mettre en scène, comparé à Tristan. Mais si je peux choisir j’aimerais mieux quelque chose qui nous manque. Akhenaton de Phil Glass par exemple. Je trouve anormal que, depuis quarante ans, Paris snobe une œuvre capitale du XXème siècle, certainement le meilleur opéra de Glass. J’ai aussi un faible pour Les Diables de Loudun de Penderecki, mais il y a une cinquantaine de rôle, cela coûte horriblement cher ; la musique est peut-être un peu datée mais je pense que c’est aussi une œuvre importante, et on n’aurait aucune difficulté à trouver des interprètes pour Mère Jeanne et Grandier, des rôles en or. Dans le grand répertoire, j’aimerais aussi pouvoir donner au public des clefs neuves pour ouvrir la porte des Contes d’Hoffmann, ce bijou inachevé et donc à jamais incertain. Sans me vanter, comme dirait Pierre Dac, il me semble y avoir découvert quelque chose de crucial. Éclaircir un vieux mystère. Qui sait…

Eh bien on va rester sur ce mystère, en espérant que vous pourrez nous le dévoiler un jour ! Au plaisir à Versailles de revoir votre manière de mettre en scène les opéras de Mozart.

en savoir plus : https://www.ivanalexandre.com

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/tag/opera-royal_t60/1