Cet artiste est un des plus grands violonistes du XXI ème siècle, un grand styliste, dont les enregistrements sont le fruit de longs mûrissements sur l’œuvre et le compositeur qu’il a choisis. Entre deux avions et un repas sur le pouce, il nous a offert ses réflexions sur la musique qu’il tente de comprendre et d’interpréter en toute humilité.

Lorsqu’on parle de vous dans les critiques, lorsque vous accordez des interviews, lorsque vous faites des disques, on cite Grumiaux, Milstein, ou d’autres grands violonistes. N’est-ce pas agaçant à la longue ? Dumay c’est Dumay, non ?

Ce n’est pas comme cela que je le prends. Je pense que les gens qui écoutent mes disques, les journalistes, ont besoin de partir de quelque chose qui existe, une culture. Regardez par exemple quand on parle d’un écrivain, très souvent on l’apparente à un certain nombre de ses prédécesseurs. Je pense qu’il est souhaitable, surtout dans la période dans laquelle nous vivons, qu’on parte de ce qui est fort et qui a laissé des traces. Le fait de trouver des liens c’est plutôt bon signe et puis quand il s’agit de gens comme Milstein ou Grumiaux, c’est magnifique, c’est merveilleux.

Avez-vous souvent écouté vos prédécesseurs ?

Les prédécesseurs font partie de la culture indispensable. On part tous de quelque part. En aucun cas on ne peut dire que c’est un acte conscient, en rapport avec une imitation. Lorsque Modiano écrit, est-ce que son cerveau est complètement lavé de Proust, de Balzac ou de Victor Hugo, certainement pas. Donc, il y a un rôle inconscient qui est évident. Du moment où on est un artiste et qu’on joue le plus grand répertoire, on a une prise de position très claire qui n’est en aucun cas la même qu’un certain nombre de gens auxquels on vous apparente, bien entendu.

Qui vous a marqué dans vos débuts de jeune violoniste ?

En général ce n’était pas des violonistes, c’était plutôt des chefs-d’orchestre, des pianistes, des musiciens. Les premiers concerts qui m’ont marqué ont été ceux de Wilhelm Kempff, ou de Sir Thomas Beecham dirigeant Mozart. Quand j’étais gamin, j’ai entendu John Barbirolli, et après naturellement Carlo Maria Giulini, et au milieu de tout cela il pouvait y avoir Nathan Milstein que j’ai entendu très tôt. Mais en aucun cas il n’y a une relation directe de violoniste à violoniste. Moi ce qui m’intéresse c’est, globalement, la musique et non pas le violon. J’en ai rien à faire du violon.

Vous étiez baigné dans un monde musical ?

Autour de moi, il y avait des musiciens : ma mère jouait du violoncelle, mes deux grand-mères du piano, l’une d’entre elles également de l’orgue. Mon père était avocat mais jouait du violon chaque fois que c’était possible. Il était pratiquement inévitable que je sois mis en contact avec la musique.

Avez-vous choisi le violon tout de suite ?

Si vous posez la question à des pianistes ou des violonistes, on se rend compte qu’il y a un caractère accidentel à ce choix. Certains vous diront qu’il y avait un piano dans le salon de leur famille, donc, ils ont appris le piano ; d’autres vous diront que leur famille voyageait beaucoup, par nécessité, ou obligé pour d’autres raisons et à ce moment là c’est devenu le violon. Moi, j’ai entendu mon père jouer un peu de violon, et puis je suis allé au concert entendre de merveilleux violonistes, donc cela a été le violon. Mais cela aurait pu être un autre instrument. De toute façon dès le début de ma vie, bien sûr, pour jouer du violon, il fallait une grande rigueur, un travail inlassable. Mais ce qui m’intéressait c’était la musique d’une façon globale.

Vous parlez de littérature. Vous a-t-elle nourri en tant que musicien ?

La littérature et tout ce qui est porteur d’idées, de sentiments, de relations entre le matériel et le spirituel. Tout cela est quelque chose qui est très proche de la musique, bien sûr. Je pense que si je n’avais pas été musicien, j’aurais été attiré par une activité qui met en jeu la pensée, la réflexion et l’expression d’idées.

On parle très souvent du « son Dumay ». Que pensez-vous de cette image ?

Je pense que chaque musicien a une voix ou possède un son qui lui appartient, qui véhicule quelque chose de spécifique, de la même façon que dans la vie on a une voix…

Mais quand on vous écoute, une magie s’opère : il y a une sorte de plénitude tendre qui sort de votre violon

Le son d’un musicien, c’est celui qu’il a dans son rêve musical. Je ne parle pas du rêve de son au sens matériel, je parle du son par rapport à toutes les couleurs qu’on doit trouver. Il arrive plus ou moins qu’on se rapproche de ce rêve, c’est tout ce que je peux dire.

Mais en êtes-vous conscient quand vous écoutez vos disques ?

On n’est pas parfait, je n’écoute pas mes disques ; seulement au moment où je les fais et puis après par hasard, comme ça. L’autre jour, j’ai entendu dans une voiture un disque et je me suis dit : « Oh je connais çà !», mais il m’a fallu quand même deux ou trois minutes pour me reconnaître !

Vous pensiez peut-être que c’était un jeune violoniste à qui on aurait dit qu’il rappelait Dumay !

Non c’était un vieux disque !

Vous pensez que les disques vieillissent vite ?

Il faudrait mettre une date limite de vente comme pour les yaourts. Déjà il y a beaucoup de disques inutiles. Il faudrait qu’on ait une autodiscipline : on ne devrait enregistrer que lorsqu’on pense qu’il y a un vrai sens musical. Il ne faudrait pas que le monde extérieur, le marketing, le désir d’une compagnie de disques nous fassent enregistrer dans une espèce de super consommation d’œuvres. Il faut une discipline importante et l’enregistrement doit être le résultat d’un vrai travail musical. C’est ce qui se passe dans notre laboratoire, notre façon de travailler lorsque l’on est seul ; c’est ce qui est important. Il faut donner beaucoup de concerts et avoir une grande familiarité avec une œuvre avant d’en faire un disque.

Il y a des disques que vous ne supportez plus ?

Oui, bien sûr : j’ai demandé à EMI s’il était possible de détruire des disques. Je rêve d’aller dans l’endroit où ils sont entreposés en faisant de la pyromanie…Quand on évolue tous les jours et qu’on fait un travail inlassable dans ce sens, on ne peut avoir que cette attitude par rapport à un certains nombres de disques qu’on a faits. Nos disques restent la photographie d’un instant. Et depuis ce temps là on a beaucoup évolué, changé. On garde des vieilles photos parce qu’on était plus jeune, plus en forme, mais garder les vieux disques d’œuvres qu’on a reconsidérées fondamentalement, c’est une sorte de trahison de ce que vous pensez aujourd’hui. Oui, bien sûr, on a envie qu’ils disparaissent !

Vous pensez que vos Mozart, qui sont des références, sont dépassés…

Non, je parle d’autres enregistrements. Les Mozart je les assume ! Il y a un certains nombres de choses dans notre vie qu’on aurait aimé voir se tisser d’une autre façon ! Il n’y a que vous qui le savez ! Tandis que lorsqu’il s’agit d’un disque tout le monde le sait !

Vous allez enregistrer le concerto de Brahms ?

Oui je vais l’enregistrer. Il y a deux concertos que j’ai toujours refusé d’enregistrer pour les raisons que je viens d’expliquer et que je vais maintenant faire. Il y en a un que j’ai déjà enregistré qui est le concerto de Beethoven, et maintenant je vais faire le Brahms.

Votre approche de ce concerto de Beethoven est donc un aboutissement d’un travail sur Beethoven et je pense qu’on sent une vraie différence par rapport à tous les enregistrements que l’on peut entendre, la version de Menuhin/Furtwängler mise à part…

Oui, c’est l’aboutissement d’un certain travail sur Beethoven, par exemple en ayant interprété les sonates avec Maria João Pires. Si vous enregistrez, dirigé par Furtwängler, comme l’a fait Menuhin, avec un immense chef, alors il y a une dualité, un travail dans le laboratoire qui se fait à deux. C’est une occurrence extrêmement rare, même s’il y a d’excellents chefs d’orchestre aujourd’hui – je veux dire de grandes personnalités qui vont vous apporter quelque chose de tout à fait spécifique. Si vous n’avez pas cela, je préfère faire un vrai travail avec l’orchestre, comme on le fait en musique de chambre avec un partenaire, travailler énormément et faire quelque chose de différent.

Vous avez travaillé d’abord avec l’orchestre sans jouer ?

Oui on a beaucoup travaillé avec l’orchestre sans jouer et puis avec le violon.

C’est un luxe aujourd’hui…

Oui c’est vrai. J’ai eu la chance de pouvoir le faire. Ce n’est que comme cela que j’ai accepté d’enregistrer le concerto, parce qu’autrement – vous savez comment ça se passe avec les orchestres aujourd’hui, et dans le monde économique dans lequel nous vivons : il y aurait eu un concert et le disque le lendemain avec des gens plus ou moins concernés. Les disques d’accompagnement de solistes, c’est en aucun cas une priorité pour les orchestres. On est plusieurs à se poser cette question et nous essayons de trouver des solutions.

Depuis quand connaissez-vous le Sinfonia Varsovia ? Menuhin a été le premier chef invité?

Depuis 1983-84, puis j’ai donné beaucoup de concerts avec eux. C’était avec Charles Dutoit. J’ai joué avec beaucoup de chefs différents. Il a été l’orchestre résident d’un festival dont j’étais le directeur. Ensuite j’ai joué avec eux un peu partout, et donc on a une vraie complicité, on se connaît très bien et on aime travailler ensemble. Parce que ce n’est pas tout d’être dans les conditions, on va pouvoir organiser beaucoup de travail et beaucoup de répétitions. Il faut s’aider, trouver un but commun. Or, très souvent ce n’est pas le cas avec bon nombre d’orchestres : il y en a beaucoup qui se trouvent devant des chefs et des musiciens avec lesquels ils n’ont pas de but commun. J’ai eu la chance d’avoir ces conditions là.

Pourquoi sur ce disque le choix de la Huitième Symphonie du même compositeur ?

L’histoire de la Huitième vient du fait que je suis directeur musical d’un orchestre au Japon, qui est le Kansai Philharmonic Orchestra à Osaka. Je travaille avec eux depuis pas mal de temps : j’ai d’abord été chef invité, puis chef principal, puis directeur musical, et nous avons donné un certains nombres de concerts, et en particulier un à Tokyo dans le Suntory Hall qui est une salle merveilleuse. Dans le programme il y avait cette symphonie. Par hasard les gens de la compagnie de disques ont entendu cette bande et ont voulu faire paraître cette symphonie de Beethoven. Ils trouvaient qu’il y avait quelque chose de particulier. C’est un disque absolument en direct, un vrai, car aujourd’hui il y a beaucoup de faux directs, où on mélange les répétitions et plusieurs concerts. Ici c’est la prise d’un seul concert.

Et là vous avez donné votre accord ?

Je n’étais pas d’accord à priori. C’est après que j’ai trouvé que cela avait un sens de sortir le disque. Avec le Concerto de Beethoven cela prenait sens.

Vous avez été chef d’orchestre très tôt dans votre carrière ?

J’ai commencé ma vie en tant que violoniste et j’ai fait un certain nombre de rencontres très tôt, dont Herbert von Karajan…

Est-ce par hasard qu’il vous a entendu ?

Par hasard, oui : j’étais en train de faire un disque, je ne savais pas qu’il était dans le studio. Il faisait de la post production d’un opéra, à la salle Wagram à Paris. Quand je suis monté dans le studio pour écouter ce que j’avais joué, j’ai trouvé Karajan qui m’écoutait, assis sur une chaise, depuis une demi-heure ! C’était une chance incroyable parce qu’il y avait une énorme opération organisée autour de lui par Radio France, avec des concerts, une semaine d’antenne ; et il a changé le programme d’un concert pour que je puisse venir jouer.

Quelle œuvre avez-vous joué ensemble ?

Comme le programme de l’orchestre ne pouvait pas être changé, les œuvres ayant été déterminées, il a voulu avec Yo Yo Ma et un pianiste qui aujourd’hui ne l’est plus – ce sont les accidents de la vie – que je joue un trio. L’année d’après j’étais à Berlin pour jouer avec le Philharmonique. Cela était un départ. C’est lui qui un jour m’a dit, « Augustin vous êtes un musicien qui a des rapports très globaux avec la musique, vous faites de la musique de chambre, je vois comment vous travaillez, un jour, je vous assure, vous allez diriger, c’est sûr ! » Et je lui ai répondu : il y a tellement de gens qui dirigent parce qu’ils utilisent un pouvoir que leur nom de musicien, d’instrumentiste, leur donne ; moi je veux simplement jouer. Il m’a dit que j’avais tord et qu’il allait faire en sorte que son assistant – il était assez directif – me laisse du temps avec l’orchestre de jeunes qu’il dirigeait à Paris, pour que je puisse faire mes premières armes de chef d’orchestre. C’est grâce à lui que je me suis intéressé à la direction. J’avais 18 ou 19 ans.

Il y a de nombreux musiciens qui ont laissé tomber leur instrument pour devenir chef d’orchestre ?

Pour être un bon chef d’orchestre il faut être un musicien qui connaît non seulement un instrument, mais si possible plusieurs instruments. Je ne parle pas des gens comme Daniel Barenboim, ou Vladimir Ashkenazy qui étaient des instrumentistes merveilleux et célèbres lorsqu’ils ont commencé à diriger.

Vous arrivez à mener ces deux carrières de front ?

Absolument et c’est beaucoup beaucoup de travail, c’est énorme. Il ne me reste peu de temps libre pour aller au cinéma, lire…

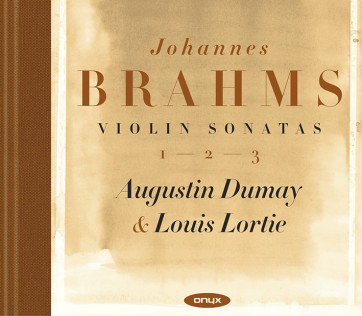

A propos de Daniel Barenboim il a dit qu’un de vos derniers enregistrement, celui des sonates de Brahms, est l’un des cinq disques qu’il emmènerait sur une île déserte. Comment réagissez-vous face à ce beau compliment ?

Ce sont des œuvres qui sont importantes pour lui, je pense. Mais évidemment cela m’a beaucoup touché, pour moi qui ai beaucoup d’admiration pour lui. Daniel est un artiste incroyable. Je n’ai jamais joué avec lui mais on se connaît bien et nous avons des projets. J’ai eu plus de plaisir de savoir ça que dix pages dans le New York Times ! Surtout de se trouver dans son choix en compagnie de Dietrich Fischer Dieskau, de Furtwängler, de Jacqueline Dupré. Bien sûr que ça m’a fait plaisir, je ne peux pas vous le cacher.

Est-ce que vous avez la chance de vous rencontrer entre musiciens ?

On n’est plus au XIXème siècle où les musiciens avaient du temps, se retrouvaient sur des bateaux, pour des voyages qui duraient plusieurs semaines, etc. Il y a beaucoup moins de liens aujourd’hui, et je le regrette énormément, entre les musiciens, les peintres, entre toutes les parties du monde culturel et artistique. La vie moderne impose ce mode de fonctionnement et on ne peut pas tout seul changer cette situation. C’est souvent une frustration : si je compare ma vie avec celle que j’aurais pu avoir au siècle passé, il est évident que cela aurait été plus riche sur ce plan là. Mais avec la vitesse de nos déplacements on se trouve dans des situations qui n’auraient pas été envisageables avant. Aucune période n’est parfaite.

Faites-vous beaucoup de concerts par an ?

Autour de 80. C’est beaucoup moins qu’un certains nombres de mes collègues. C’est plus que Radu Lupu ! Mais voilà, c’est important de trouver un bon équilibre : ne pas jouer assez peut être dangereux pour l’évolution, la progression, jouer trop est dangereux parce qu’il faut se méfier de la routine, de l’automatisme, de la reproduction, de la parodie de soi-même, de la photocopie de ce qui s’est passé le jour ou la semaine d’avant, c’est très dangereux. Toute notre vie on doit essayer de trouver une bonne balance avec notre possibilité physique, notre résistance aux décalages horaires. Il y a beaucoup de facteurs qui font que cet équilibre est difficile à trouver.

Lorsque vous prenez des vacances où allez-vous ?

Il y a longtemps que je n’ai pas pris de vacances ! Mais quand j’ai quelques jours j’aime partir à la montagne.

Avez-vous un chez-vous quelque part ?

Je vis entre le Portugal et la Belgique, des maisons où je suis avec ma femme, mon petit garçon de dix ans. Je suis un vieux père, et il est souvent difficile qu’ils m’accompagnent car je voyage tellement. J’étais au Japon il y a peu et elle a pu m’accompagner. La maison familiale est en Belgique.

On manque de violonistes de bon niveau pour les orchestres d’Europe du sud. Avez-vous une opinion là-dessus ?

Les orchestres allemands, anglais, hollandais, américains, n’ont pas ce genre de problème. En Europe de sud les jeunes musiciens rêvent de devenir Rostropovitch, Perlman ou Menuhin ; les parents de ces jeunes aussi. Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne vont pas avoir cette vie là, c’est une telle désillusion que la plupart rentrent par dépit ou à reculons dans les orchestres pour gagner de l’argent. Alors que la plupart des musiciens entrent dans les orchestres du Nord avec fierté, c’est une ambition collective fantastique. Dans nos pays on est très individualiste.

Et au Japon ?

Il y a uns sens du collectif qui est fantastique. C’est pourquoi le niveau de ces orchestres s’est envolé.

On les connait assez mal en Europe…

Le Japon aujourd’hui est le pays où il y a le plus d’intérêt pour la musique classique, c’est l’endroit où il se vend le plus de partitions par rapport au nombre d’habitants, où il se vend le plus de disques, plus qu’aux États-Unis, où il y a le plus de monde dans les écoles de musique, où la musique a le plus de place dans les télévisions. Vous avez des émissions prime time dans les chaînes les plus importantes avec l’orchestre de la NHK qui est un orchestre merveilleux, vous avez des retransmissions en direct de Berlin. Vous imaginez cela en France, ou dans des pays européens ? Ce n’est pas envisageable. Cela veut dire que la musique a une place très importante dans la société japonaise. On le doit à un des derniers Empereur du Japon de la dynastie Meiji. La musique populaire japonaise représentait des conflits au sein de la société japonaise parce qu’elle était très segmentée, corporative. Alors l’empereur a pris un édit, qui existe toujours, où il interdisait la pratique de cette musique traditionnelle. A partir de là, il a envoyé des émissaires partout pour voir comment était organisée la musique en Europe et aux USA dans les écoles, les salles de concerts, les orchestres. Et doucement, ils ont construit quelque chose d’extraordinaire. C’est au Japon qu’il y a les plus belles salles de concerts : rien qu’à Tokyo vous avez sept salles d’une jauge autour de deux mille places, dont on rêverait à Paris. Maintenant on n’en a qu’une !

Et comment fonctionnent-elles?

Ce n’est pas par l’État, c’est comme en Angleterre ou aux États-Unis – et la France devra y venir – c’est grâce au mécénat ! L’État a des problèmes sociaux à résoudre avec les chômeurs, les SDF ; la culture doit trouver des moyens de se financer autrement. En France, on est très en retard, on se met la tête sous l’oreiller, on ne veut pas le savoir et lorsque vous parlez avec les institutionnels, ils vous disent que c’est notre particularité. Tout le monde sait que ce n’est pas vrai ; eux ils le savent plus que les autres, ils ont peur en le disant que cela aille encore plus vite !

Lorsque vous allez au Japon c’est un pur bonheur pour vous !

C’est un grand bonheur musical oui, et lorsque je vais en Chine, en Corée, ce que je fais très souvent, je vois qu’il y a une vie musicale d’une grande richesse aussi. Et ici nous continuons dans l’inconscient collectif, dans les deux sens du terme, à considérer que c’est chez nous que les choses les plus importantes se passent, mais ce n’est plus vrai.

Et vous interprétez les compositeurs japonais ?

Il y a quelques semaines j’ai dirigé une œuvre d’un compositeur japonais, le plus célèbre et joué dans le monde aujourd’hui, il s’appelle Toshio Hosokawa. C’était un concerto pour piano au festival de Mozart à Würzburg.

Et pendant ces longs trajets pour allez au Japon, vous lisez ?

Oui et en ce moment je lis des textes que j’adore de Cioran, qui était un fou de musique et qui a écrit des pages extraordinaires sur la nostalgie, la mélancolie schubertienne. Récemment je lisais un certains nombres d’aphorismes. Il parlait du succès : « J’ai connu toutes les déchéances y compris le succès !». C’est une chose aujourd’hui sur laquelle on devrait réfléchir.

Vous y pensez avant ou après un concert ?

Je me fous sincèrement du succès : la musique pour le public, c’est comme ces écrivains qui écrivent pour le public, qui sont en danger. J’essaye de ne pas être trop en danger. Les seuls moments où l’on peut être contaminé par le succès ce sont des moments où remontent des vieilles réactions judéo-chrétiennes, où on a l’impression d’avoir bien fait son travail et qu’on est récompensé. A ce moment là il faut tout de suite censurer ça ! On peut faire un concert qu’on n’estime pas bon et avoir un immense succès, et en faire un où on sait qu’on a fait quelque chose de respectable, et d’en avoir beaucoup moins. Il faut arrêter de faire un lien entre le succès, la vente des disques, tout cela n’a aucun rapport avec l’essentiel des choses. Je dirais même que c’est le contraire. Lorsqu’aujourd’hui on parle des écrivains, on parle du nombre d’exemplaires vendus, avant de parler du livre !

Vous êtes programmé deux à trois ans à l’avance, comment savez-vous que vous aurez envie de jouer telle ou telle œuvre dans un futur lointain ?

J’ai enregistré récemment le Deuxième Concerto de Bartók avec l’Orchestre Symphonique de Montréal et Kent Nagano. Je n’avais pas joué ce concerto depuis très longtemps, donc je l’ai programmé deux ou trois ans à l’avance en prévision de ce disque que je devais faire. Le temps long est très important et lorsque je regarde un peu en arrière, je me rends compte que j’ai besoin d’un temps long. Je ne suis pas dans les cycles courts, c’est peut être ça qui me permet d’exister encore à mon âge.

Y-a-t-il des œuvres qui représentent un challenge pour vous ?

Il y a certaines œuvres qui sont des chalenges, qui représentent quelque chose de particulier. Enregistrer seulement maintenant le Concerto de Beethoven était une chose essentielle. Le Brahms a exactement le même statut. Le Deuxième de Bartók est un concerto immense, celui de Berg est dans l’histoire de la musique très important. Ces chalenges là dans nos vies sont vraiment fondamentaux.

Et le premier de Prokofiev ?

C’est amusant que vous me parliez de ce concerto : je l’ai beaucoup joué et j’ai très envie de le reprendre. Le début du troisième mouvement est incroyable, c’est une phrase avec une tendresse, un romantisme, insurpassés.

La version avec Szigeti et Beecham est d’une grande beauté…

Je vais vous raconter une anecdote. C’est une chose qui ne m’arrivera plus jamais, qui est très rare : j’avais 16 ans, je faisais mon premier récital, c’était à Montreux. J’avais dans la salle Szeryng, Solti, Magaloff, Francescati et Szigeti, j’arrivais tout gamin. J’ai salué la salle et en levant la tête j’ai reconnu le visage de certains et j’ai osé continuer le concert… on est un peu inconscient à cet âge! Et tous ces gens représentent pour vous beaucoup moins que ce qu’ils peuvent représenter après, donc ça vous sauve. C’est pour cela que vous pouvez jouer.

Vous croyez que Francescati est encore connu par la jeune génération et qu’ils savent qu’il est français ?

J’ai eu une aventure il n’y a pas longtemps, avec deux jeunes pianistes qui ont gagné des concours internationaux, je ne dirai pas leur nom : ils étaient devant une machine à café, dans une école très connue et on entendait les Variations Abegg de Schumann. Je dis à l’un des deux : « vous connaissez le disque de Clara Haskil de ces Variations, c’est extraordinaire ». Et je vois dans son regard une espèce de blanc, un regard de poisson : il ne comprenait manifestement pas de qui je parlais, il m’a fait répéter le nom et je me suis donc aperçu qu’il n’avait jamais entendu parler de Clara Haskil ! Ce pianiste a reçu de nombreux prix internationaux et ne connaissait pas cette artiste ! Le deuxième dit au premier, « mais si tu sais, c’est la dame qui a un concours en Suisse ! » (rires). Voilà où nous en sommes ! C’est pourquoi je pense que l’idée de la transmission est quelque chose de fondamental. J’ai organisé des séances d’écoute pour les jeunes de tout ce qu’ils ne connaissent pas de capital de disques qu’ils n’ont jamais entendus. Ils vont sur You tube, ils écoutent deux minutes de quelqu’un, mais n’ont pas accès à cette culture. C’est un manque de curiosité total.

En tant que chef d’orchestre, y-a-t-il un répertoire que vous préférez ?

Bien sûr, ce sont les grands classiques, c’est Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Beethoven, Schumann, les classiques et romantiques avec quelques incursions vers Bartók, Stravinsky pour certaines de leurs œuvres. Bach c’est autre chose. Debussy c’est un répertoire où je ne me sens pas utile, je le fais beaucoup moins.

Et dans la musique contemporaine ?

Je ne pourrai pas passer ma vie à jouer de la musique contemporaine et j’ai une admiration sans borne pour les gens qui ne font que ça ! Je ne pourrais pas me passer de ce qui fait l’essentiel de la musique. Il faut que je me sente utile et je pense qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent interpréter cette musique mieux que moi. J’ai joué Sequenza de Berio parce que j’avais une relation personnelle avec Luciano ; on faisait de la musique de chambre ensemble, j’ai joué avec lui des quatuors de Brahms, de Schumann.

Vous aimez jouer de la musique de chambre ?

Oui parce que c’est une partie très importante de l’expression musicale et c’est aussi un moment de dialogue entre les musiciens. Au début de notre conversation je disais qu’il y avait moins de contacts entre les musiciens : la musique de chambre est une occasion merveilleuse de pouvoir travailler ensemble dans le laboratoire, d’avoir un dialogue, de s’enrichir des autres. C’est pourquoi c’est très important pour moi.

Il faut peut-être avoir une certaine humilité ?

L’humilité il la faut pour tout : lorsqu’on joue un concerto avec un orchestre, on ne peut le jouer bien que si on fait de la musique de chambre aussi. Et je dis toujours à mes étudiants que la musique de chambre est essentielle s’ils veulent bien jouer le Concerto de Brahms, parce que dans ce concerto il y a un dialogue permanent avec l’orchestre, et si on n’a pas travaillé ce dialogue dans un certain nombre d’autres œuvres on ne va pas pouvoir le produire dans le Concerto de Brahms. Dans le travail du chef d’orchestre, il y a aussi cette notion d’échange, c’est une donnée essentielle de l’expression musicale. On ne peut pas se priver de cela.

Votre relation avec Maria João Pires est assez fusionnel, non ?

C’est une relation musicale très forte oui, absolument, c’est une vraie chance et cela était tout de suite clair. On s’est rencontré en France dans un festival organisé par René Martin à La Baule, et au bout d’une heure de répétition sur une sonate de Beethoven, on savait qu’on allait toujours jouer ensemble parce que ça avait du sens. Je joue avec d’autres pianistes et les Sonates de Brahms je les ai faites avec un pianiste canadien très connu aux USA, Louis Lortie. J’ai enregistré avec lui également la Sonate de Franck et celle de Strauss.

Vous avez parmi toutes vos nombreuses activités, celle de donner des conseils à de jeunes violonistes. Pouvez-vous nous en parler ?

Je pense que la transmission est très importante, fondamentale. La vie des jeunes musiciens aujourd’hui, par certains aspects, est plus difficile que celle que nous avions à l’époque. Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup plus de musiciens qui arrivent à de très hauts niveaux techniques aujourd’hui. Je connais cinquante jeunes violonistes qui peuvent sur le plan technique jouer tout le répertoire du violon les pieds en haut et la tête en bas. Ce qui fait qu’ils vont pouvoir rester c’est un certain nombre de données musicales, de données personnalisées, de caractères, etc…très spécifiques. Je pense qu’on a un devoir de transmettre des valeurs, des idées, et d’essayer de trouver le moyen d’équilibrer un tout petit peu le monde musical qui, aujourd’hui, va vers la facilité, le fugitif. Mais ce n’est pas seulement le monde musical, c’est aussi l’ensemble de la société. Très souvent on considère les jeunes musiciens comme des Kleenex ; on va les utiliser pendant un temps et puis on va les jeter parce qu’ils vont être remplacés par d’autres Kleenex. Notre génération a des devoirs par rapport à cette génération et c’est pourquoi cela m’intéresse énormément de travailler avec des jeunes. La proportion de gens qui ont une histoire à raconter est à peu près la même qu’au siècle passé.

Le problème est qu’il y a beaucoup plus de jeunes musiciens qui veulent, par exemple, une carrière de pianiste : en Chine – c’est Lang Lang qui me racontait ça – il y a plus de trente cinq millions de pianistes qui se disent professionnels, des gens qui rêvent de faire une carrière, qui travaillent jour et nuit, qui sont prêts à mourir pour ça ! Il n’y a pas trente cinq millions de pianistes qui vont devenir Kempff ou Lipatti ! Il y a un énorme travail de sélection à faire. Pour l’instant il est fait par le business musical. Or, aujourd’hui celui-ci n’a pas l’oreille, la culture, les moyens de jugement que ce même monde avait il y a encore trente ou quarante ans. Le discours de la décadence ne m’intéresse pas, il y a des choses qui sont mieux aujourd’hui et des choses moins bien. Le niveau culturel des responsables musicaux n’est pas celui qui existait il y a trente ans. Peut-être que demain cela va être mieux et je pense que l’éducation musicale a un rôle très important à jouer.

Comment faire le choix sur ces trente cinq millions ?

Une sélection très dure, des concours. j’écoute, je rencontre beaucoup quand je suis en voyage, des jeunes viennent avec leurs parents. Cela me rappelle une anecdote d’Igor Oïstrakh à qui on demandait s’il avait rencontré beaucoup de génies : il disait « non, mais beaucoup de parents de génies ! »

L’avez-vous connu ?

Absolument, j’ai joué devant lui, c’était une grande émotion. Nous avons des devoirs par rapport à cette nouvelle génération pour essayer que leur terrain soit déminé. Je dis toujours que nous sommes des démineurs de leur terrain.

Depuis combien de temps déminez-vous ?

Dix ans. J’ai quelques uns de ces jeunes qui font une belle carrière : une coréenne par exemple, qui s’appelle Ester Yoo et qui vient de faire deux enregistrements avec Ashkenazy et qui tourne avec l’Orchestre Philharmonia. D’autres qui ont remporté des prix très importants dans des concours, même si pour moi la panacée n’est pas le concours. Je suis plus proche de ce que disait Debussy « les concours c’est fantastique mais pour les chevaux ». En fait c’est une façon de les rencontrer, de les écouter. Oui j’en ai un certains nombres qui commencent des vies de musiciens à très haut niveau et j’en suis ravi.

Il nous quitta pour répéter avec Frank Braley….

©DR Augustin Dumay