Six mille concerts ! Pianiste d’exception ! Chef d’orchestre pendant 29 ans de l’Orchestre de Chambre de Vienne, Philippe Entremont comptait parmi les 10 pianistes de renommée internationale choisis pour jouer au « Piano Extravaganza of the Century » lors des jeux olympiques de Pékin en 2008.

En tant que chef, il a été directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de la Nouvelle Orléans entre 1981 et 1986, puis de l’Orchestre Symphonique du Colorado à Denver. Il a également été chef permanent de l’Orchestre de Chambre d’Amsterdam jusqu’en 2002 après avoir été directeur musical et chef permanent, (il est devenu le chef lauréat à vie, « auf Lebenszeit ») de l’Orchestre de Chambre de Vienne.

Il y a une énigme Entremont en France ! A la douane on le prend pour l’héritier du fromage de Haute Savoie (une publicité du célèbre produit avait été faite avec un piano !) ce qui le rend furieux. Un célèbre directeur, toujours en activité, d’une non moins célèbre scène parisienne regrettait que ce talentueux chef d’orchestre soit Canadien et non Français ! Mais ce n’est pas aujourd’hui qu’il va regretter d’être mondialement connu et applaudi. Les critiques de l’hexagone préfèrent certains artistes plus médiatisés. Le cliché « On n’est pas prophète en son pays » est toujours aussi vivace dans notre chère France, où passer un bonne partie de son temps à s’occuper des médias est plus important que de travailler ses partitions, comme le font certains instrumentistes français à la mode.

© Yannick Coupannec

Philippe Entremont nous a reçu dans son appartement près de la place Vendôme. Bien qu’il ait passé la majeure partie de sa vie loin de Paris, il a toujours gardé « fiscalement » la France. Cet homme simple, à l’humour décapant, vient d’écrire un petit livre de réflexions et de souvenirs (*) qui a été la base de cet entretien informel et amical.

Vous venez d’écrire un livre de réflexions sur la musique avec un titre à double sens : « Piano ma non troppo ». Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

C’est toujours difficile de trouver un titre pour un livre ; il fallait qu’il y ait le mot piano naturellement et qu’il soit compris dans toutes les langues. Pour les musiciens, l’italien c’est leur langue de base, donc on le comprend très facilement.

Mais il nous dit aussi qu’on ne va pas parler trop du piano…

Oui, c’est un livre de souvenirs mais ce n’est surtout pas une biographie.

Quand même on n’est frustré en le lisant. On aurait aimé connaître un peu plus votre vie. Ce qui y est agréable c’est qu’on peut le feuilleter, dans le désordre, au grès de notre humeur, chaque chapitre étant indépendant et passionnant. Vous êtes très discret sur votre vie privée, de pianiste par exemple, et votre relation avec votre père, chef d’orchestre, vous n’en parlez-pas ?

Je suis parti très tôt de la maison, je me suis trouvé tout seul en pension, chez des gens ; à l’âge de neuf ans c’était terminé. C’est très personnel, je ne voulais pas en parler.

Cette situation a peut-être eu des conséquences sur votre vie artistique ? Vous avez fait des Mozart avec lui par exemple ?

C’est moi qui le lui ai demandé; je voulais le faire et je savais que je m’entendrais bien avec lui. Vous savez, j’ai toujours été très indépendant, même vis à vis de mes professeurs. Je n’ai eu qu’un professeur que je continue à vénérer encore aujourd’hui, c’est Rose Lejour ; elle m’a appris ce que je devais savoir.

Effectivement vous en parlez beaucoup. Mais vous écrivez que vous n’aimez pas beaucoup les Mozart que vous faisiez à vos débuts, et avec le livre vous nous offrez le 23ème concerto de Mozart dirigé par votre père.

Disons que ça ne me venait pas de manière naturelle. Il y a beaucoup de choses qu’on vous oblige à apprendre ; je me souviens que je me suis empoisonné la vie avec le début du 4ème de Beethoven, avec ces quelques mesures où le piano est seul ; je l’ai tellement pensé, travaillé que je n’arrivais plus à le jouer. Je l’ai laissé tomber et puis un jour, je me suis dit, tu mets tes mains sur le piano et tu joues le début sans y penser, et ça a marché ! Jouer la partition pour la partition cela peut être dangereux; bien sûr il faut la respecter pour ne pas faire de bêtises, mais il faut que les notes vous viennent naturellement. Un jour je me suis assis au piano et sans y penser, j’ai joué (il se met à chantonner les mesures), simple sans histoire, j’y étais. Ce que j’ai pu entendre comme conseils, qu’il fallait le travailler, etc… etc… tous ces conseils m’ont bloqué.

Essayons de refaire une chronologie : le piano c’est l’instrument qui vous est venu naturellement ?

(Rires) Qu’est ce que vous voulez me faire dire ? J’ai beaucoup aimé l’instrument mais c’est le violon qui a été mon premier instrument. Mon père était violoniste, ma mère pianiste, c’était une très bonne pédagogue. C’était vraiment laid ce que je faisais ; le début au violon c’était atroce. Un jour, j’étais à côté du piano, j’étais fainéant comme vous ne pouvez pas l’imaginer ; je me suis assis et j’ai commencé à jouer, et c’est ainsi que j’ai abandonné le violon.

Tant mieux pour nous !

Et pour moi surtout (rires)

En lisant votre livre on a du mal à comprendre comment s’est déroulée votre carrière

Je déteste ce mot !

Oui, vous l’écrivez…

Carrière de quoi ? Les seules que j’aime ce sont les carrières de marbre à côté de Florence !

Votre fils fait une belle carrière de médecin non ?

Oui, mais il n’aime pas le mot non plus !

Vous parlez avec beaucoup d’affection de Rose Lejour mais vous ne faites que citer votre professeur Jean Doyen dont elle était la répétitrice.

Oui parce que je n’ai rien à dire sur lui. Il m’a eu dans le nez. Ce qui pouvait être normal ; il aimait tout sauf la fainéantise. J’ai passé trois ans au conservatoire à ne rien faire. J’ai eu mon accessit, mon second prix et en troisième année je n’ai rien foutu !

Alors qu’est-ce qui vous motivait à jouer ?

Attention je jouais des œuvres qu’on n’étudiait pas. J’avais une chance : je déchiffrais très bien les œuvres que j’aimais et qu’au conservatoire on n’appréciait pas. Les compositeurs russes comme Tchaïkovski, Rachmaninov étaient détestés. Tchaïkovski était considéré comme le comble du mauvais goût. J’ai enregistré ses symphonies, et Roméo et Juliette est une œuvre fabuleuse. Le concerto pour piano n’est pas mal non plus !

Vous nous l’avez offert avec votre livre !

Oui, c’est la version avec Monteux : j’étais le tout jeune qui jouait avec Pierre Monteux très âgé. Cela s’est très bien passé et on a enregistré cette version très, très vite. On a mis deux heures à peine ! Pas beaucoup de raccords. J’ai fait aussi cela avec l’Orchestre de Philadelphie. Il enregistrait toutes les semaines, le lundi, le programme qu’il avait joué quatre fois la semaine d’avant ! C’est ce que devraient faire tous les grands orchestres, répéter ! Et non pas seulement une fois !

Revenons à Doyen…

J’avais une admiration sans borne pour le pianiste, il était magnifique dans Chopin, Schumann. C’était une des plus belles techniques que j’ai rencontrées.

Puisque nous parlons de pianiste, vous avez une façon un peu dure de parler des Russes,..

Oui, c’est vrai je déteste la gamme chromatique avec la pédale ! Cela fait désordre !

Il est vrai que la pédale on s’en sert à tort et à travers aujourd’hui !

Pour moi c’est le cache misère. Cela s’étudie. Mais c’est une chose qu’on ne fait pas dans les écoles; on ne vous montre pas comment mettre la pédale, on confond la pédale avec l’accélérateur. Tous les élèves que j’ai eus ne savaient pas s’en servir. Ils l’écrasaient avec le milieu du pied. Le piano est construit avec un couvercle qui est une cage acoustique, souvent suffisante ; c’est pourquoi il sonne bien dans des salles qui sont mauvaises. Attention il y a de grands pianistes russes : Emil Gilels était un immense pianiste.

Vous dites « A la différence des Russes, qui ont multiplié les effets, les pianistes français n’ont pas à rougir d’une certaine élégance…le bon goût réside avant tout dans la vérité de l’intention, la sincérité du geste et la bonne tenue des paramètres techniques », une jolie phrase…

Oui, c’est totalement vrai, dire que le piano français c’est joli, voila un mot que je déteste !

Philippe Entremont, d’origine française, n’a pas fait sa carrière en France et il est extrêmement connu dans le monde. Il était à deux pas avec son orchestre à Vienne et on ne l’a pas invité. L’exception française en quelque sorte ?

Bah, ça ne me gêne pas, ça ne m’a pas empêché de jouer du piano et de diriger les œuvres que j’avais envie d’interpréter.

Est-ce un mal français, cette attitude ?

Je pense qu’en France la musique de répertoire n’a pas la place qu’elle mérite. La France est un pays de théâtre, de parole. Le cinéma français est apprécié mais la musique c’est un désastre alors qu’il y a de bons musiciens en France. Je suis horrifié de voir ce qui se passe sur le plan musical et cela depuis longtemps ! Il y a eu de la haine contre moi, c’est exact, qui remonte à très loin.

Quel a été le déclic pour que vous partiez jouer aux USA ?

Quand je suis sorti de ce que j’appelle le carcan – le conservatoire était ma prison – j’ai retrouvé la liberté et contrairement à d’autres qui dès qu’ils avaient leur premier prix, avaient l’impression d’être prêts à faire des concerts, moi je me suis mis à travailler. A cette époque j’étais un des piliers des Jeunesse Musicales avec Bernard Gavoty. J’ai eu beaucoup de soutiens et après beaucoup de haine….

Mais comment êtes-vous parti aux USA ?

Il s’est trouvé que des gens m’ont entendu tels que Olin Downes du New York Times et le compositeur Virgil Thomson critique au Herald Tribune et ils m’ont toujours soutenu. C’est grâce aux Jeunesses Musicales, qui avaient fait un échange avec moi et la Music Ligue de New York, que j’ai pu jouer à Carnegie Hall sous la direction de Leon Barzin. Il avait été l’alto de l’orchestre NBC de Toscanini ! J’ai fait ainsi mes débuts à New York avec le Premier Concerto de Liszt et le Concerto de Jolivet qui était une première américaine.

Jolivet vous a entendu le jouer, je suppose ?

C’est exact, je l’ai bien connu. Il n’avait aucun conseil à donner pour l’interprétation ; il a même écrit sur la partition : « Vous devrez le jouer au tempo que Monsieur Entremont vous dira » (rires). On a dit : il a de la chance de jouer à Carnegie Hall ; ce n’est pas de la chance, tout le monde peut jouer à Garnegie. C’est d’y revenir qui est le plus compliqué ! C’est la durée ! J’en ai beaucoup parlé avec Zino Francescatti. Il me disait ne t’en fais pas, la carrière ça prend du temps, c’est long, c’est toujours rester au sommet qui est le plus important ! C’est par l’art que l’on réussit….j’ai bien duré !

Et ce premier concert a fait boule de neige alors ?

J’ai eu de la chance une fois. Puis Monsieur Ormandy a demandé à m’entendre ; il faisait son métier de directeur d’orchestre ; il entendait les jeunes solistes pour savoir si ça pouvait marcher ou pas. Ce n’est pas à celui qu’on ose nommer le directeur artistique, qui ne connaît rien d’habitude, de choisir. Qu’il fasse son travail, il en a déjà assez, pour ne pas venir mettre des bâtons dans les roues dans le job du chef d’orchestre qui est le véritable directeur artistique. Donc, il m’a écouté trois minutes, je lui ai joué l’Île joyeuse de Debussy et j’ai été engagé pour une tournée.

Et qu’avez-vous joué ?

La Rhapsodie sur un thème de Paganini, ensuite le Concerto de Grieg, puis tous les concertos avec son orchestre au répertoire de l’Orchestre Philadelphie. Je les ai tous enregistré avec lui !

Et la France dans tout cela ?

Elle a suivi ! J’ai joué en France vraiment pour la première fois, beaucoup plus tard ; c’était l’année de mon mariage. J’avais 21 ans. J’ai été appelé je m’en souviens très bien à 5h de l’après midi par l’Orchestre de la Société des Conservatoires pour le lendemain. Ils avaient un pépin : c’était pour remplacer Emil Gilels qui devait jouer le concerto de Tchaïkovski, que je n’avais jamais joué. Je l’ai interprété sans répéter. Je me souviens aussi du premier concert à Paris de Carlo Maria Giulini, j’étais son soliste avec l’Orchestre Pasdeloup, c’était au théâtre de Chaillot ; et à partir de là j’ai joué en France régulièrement, normalement,

Et pourquoi avez-vous « disparu » de la scène française ?

Je n’en sais rien.

Vous parlez de jeunes pianistes dans votre livre qui font plus une carrière, excusez-moi du terme, à l’international qu’en France.

Oui Jean-Yves Thibaudet par exemple qui est très connu aux États-Unis, Jean-Philippe Collard aussi. Mais la France c’est une toute petite partie du monde, donc ça ne m’atteint pas. Après les États-Unis il y a eu le Japon, puis toute l’Europe. Puis je suis devenu chef d’orchestre, et là j’ai eu des postes partout sauf en France. Regardez Michel Plasson qui a fait des choses extraordinaires et dont on s’est royalement foutu à Paris ! J’ai enregistré avec lui toute l’œuvre pour piano et orchestre de Saint-Saëns, sauf le Carnaval ; c’était à l’époque où on faisait les essais du Concorde. On devait attendre qu’il passe au-dessus de nos têtes toutes les heures pour continuer à enregistrer ! (NLDR : en 1974-75)

Vous êtes un pianiste qui ne vit pas que pour le piano d’après ce que vous écrivez ?

Heureusement, je m’intéresse à beaucoup de choses, je lis beaucoup, je m’intéresse à la politique, j’aime beaucoup le cinéma américain, j’ai rencontré Hamlisch qui a écrit la musique de « l’Arnaque » à partir des airs de Scott Joplin ; Fellini aussi ; j’aime la bonne cuisine…

Lorsque vous êtes avec des pianistes confirmés ou en devenir parlez-vous de piano ?

Jamais, je déteste parler musique même en famille. Quand je fais des cours, bien sûr on parle partition mais j’aime qu’ils s’intéressent à autre chose ; je suis quelqu’un de très ouvert.

Trouvez-vous que la jeune génération manque de culture générale ?

Énormément, même musicalement c’est dramatique. Quand vous voyez qu’un violoniste écrit Vieuxtemps en deux mots ! Ils ne sont pas curieux, je m’en aperçois dans mes cours. J’étais feignant mais je lisais beaucoup. Demandez à un jeune violoniste qui était Zino Francescatti : un des plus grands violonistes français… Et ne parlons pas de Ferras… C’est dramatique !

Il reste les enregistrements. Écoutez-vous les vôtres ?

Cela m’est arrivé. Avec la sortie du coffret c’est sûr : il y a les Bartók avec Bernstein que j’aime beaucoup : le Deuxième Concerto, c’est « Mon » disque.

Lorsqu’on fait autant de concerts, on ne peut pas être toujours à cent pour cent de ses moyens ?

Si toujours ; je n’ai jamais eu de différents avec les chefs d’orchestre. Oui peut être deux fois : il y a eu deux chefs allemands, un pour un Mozart, que j’ai détesté, et puis un autre avec qui on ne se parle plus.

©DR

Vous avez une passion pour Bernstein !

Ah oui. Il est difficile de ne pas l’avoir, on est presque de la même génération ; on était copain. On a beaucoup joué ensemble.

Vous avez connu Villa Lobos…

Je l’ai connu très tôt, à ma sortie du conservatoire, je jouais une de ses œuvres, salle Gaveau, un concert qui lui avait été dédié. C’était relativement confidentiel, c’était en 1951 et nous avons lié amitié. Et ensuite je l’ai retrouvé à New York. Je ne comprenais pas comment il pouvait composer pendant que je venais m’entraîner chez lui.

Vous avez beaucoup d’affection pour Kurt Sanderling qui a passé la majeur partie de son temps en Union Soviétique et en Allemagne de l’Est, donc peu connu en Europe et ailleurs.

J’ai eu la chance de jouer avec lui en Italie, c’était le Concerto de Schumann, ce que je n’oublierai jamais. Un très grand chef ; c’était une merveille. Et lorsque j’ai commencé à diriger, il est venu à un de mes concerts à Copenhague et nous sommes allés dîner après, et il a été de très bons conseils. Il a été formidable pour moi.

Vous avez beaucoup appris en regardant les chefs ?

J’ai beaucoup appris avec l’Orchestre de Philadelphie. J’ai tellement joué avec cet orchestre ; je n’étais pas le soliste abruti, excusez-moi du terme, qui une fois qu’il a terminé de jouer son concerto rentre se morfondre à l’hôtel. Moi je restais pour écouter les répétitions, c’était fascinant ; j’ai tout appris là. Ce sont des heures que j’ai passées avec le Philadelphie.

Bien sûr Ormandy a été très important pour vous…

Énormément. On le dénigre stupidement ! Je me souviens au Philadelphia il y avais deux violoncellistes dans l’orchestre, le frère d’Eugène Ormandy et le frère d’Igor Markevitch ! J’ai eu un très grand plaisir aussi à jouer souvent avec un autre hongrois, Itsvan Kertész, un très grand chef et ami. Je n’ai par contre jamais eu le plaisir d’être dirigé par Georg Solti mais il m’a prêté son orchestre. Il y a beaucoup de très grands artistes hongrois, Zoltan Kocsis, Dezo Ranki sont de grands pianistes. Il y a quand même un pianiste hongrois que je déteste qui un jour que je le dirigeais m’a reproché d’être gentil avec l’orchestre ! Il est très à la mode c’est ce qui est inquiétant.

Vous avez une dent contre Stravinsky et surtout le chef d’orchestre Craft !

Qui sait (rires) ! C’est une horreur cet homme : il y a des gens comme cela qui arrivent à phagocyter, Madame Stravinsky par exemple qui l’aimait beaucoup ; c’est une abomination, un chef déplorable.

Vous écrivez que vous aimez le jazz

Je l’adore, je suis allé souvent écouter du jazz ; Oscar Peterson est un très grand pianiste.

Avec toutes ces activités annexes quand répétez-vous ?

C’est comme le vin, avec modération (rires). Ce n’est pas les heures passées sur le piano qui comptent, c’est la manière dont on travaille. Serkin était un immense pianiste mais il était esclave de son instrument.

Il faut bien apprendre les œuvres ?

J’apprends très vite. Le 2ème Concerto de Rachmaninov, je l’ai appris, attention les notes seulement, en deux jours. J’ai une grande facilité de déchiffrage – plus maintenant-, c’est inné, je n’y suis pour rien.

Composez-vous aussi ?

Non, je décompose ! (rires). J’ai fait quelques transcriptions mais je ne compose pas. Rudolf Barchaï, lui, a fait des transcriptions magnifiques pour orchestre de chambre des quatuors de Chostakovitch.

A vous lire, vous appréciez beaucoup Chostakovitch.

Énormément, il est le dernier des grands symphonistes. J’adore aussi Poulenc qui est le dernier des grands mélodistes.

Vous aimez Boulez, mais il dit que Chostakovitch n’a pas grand intérêt.

On ne peut pas être d’accord ! Qui est d’accord, les bêlants de l’IRCAM ! J’ai joué des Boulez, j’aime énormément Dutilleux ; je l’ai joué aussi et ce qu’on fait en ce moment à son propos est scandaleux. On n’a qu’à faire comme pour Jarry, Boulevard de la Madeleine avec une plaque disant que Jarry est mort dans l’immeuble d’en face ! (rires)

Vous avez une très jolie formule pour désigner les baroqueux.

Ce sont des femmes de ménage ! Ils ont fait un travail admirable. Ils ont fait le ménage et il était temps. Je n’en pouvais plus d’entendre des œuvres de manière poussives avec des tempos mortels, comme les andante de Mozart, c’était absolument à crever. Quand il y avait le C barré, ce qui veut dire à la brève si je ne me trompe, ce qu’on entendait était monstrueux ! Et les baroqueux sont arrivés, et ils ont fait le ménage. J’ai fait une fois l’Oratorio de Noël à Vienne, j’ai eu une bonne critique, c’était un Bach dépoussiéré.

Par contre l’interprétation sur les pianos d’époque vous pose des problèmes.

Alors là, j’ai horreur de ça ! Le piano forte était un instrument transitoire. On le sent tellement, ce sont des instruments ratés, on est arrivé depuis longtemps au piano qu’on joue aujourd’hui qui est un bon instrument. J’ai joué sur un Steinway qui avait cent ans, c’était magnifique. Le piano forte est accablant. C’est inaudible en concert. Mais attention le clavecin est un instrument abouti, c’est comme le piano d’aujourd’hui. On n’écrit pas assez pour le clavecin. J’ai joué le 5ème concerto Brandebourgeois : qu’est ce que j’ai pu travailler mon clavecin, pendant trois mois ! Au piano, pour Bach, on n’est pas obligé de mettre de la pédale, on est bien d’accord. Bach c’est très compliqué à interpréter.

Il y a certains de vos confrères qui disent qu’il faut l’interpréter assez tard dans sa vie.

Je n’en suis pas encore arrivé là ! (rires)

Ce fameux Steinway, n’est-ce pas une sorte de normalisation du son ?

C’est le meilleur piano ; il a été rejoint par Yamaha. Les nouveaux Yamaha sont magnifiques. Je reproche au nouveau Steinway d’avoir les aigus un peu gueulards. J’insiste beaucoup là-dessus, il ne faut pas les jouer comme un sourd ; ils sont mal joués, c’est inutile de taper dessus, le résultat est laid.

Choisissez-vous votre piano à chaque concert ?

Non je prends celui qu’on me propose. J’ai voyagé avec un piano jusqu’à ce qu’il périsse fracassé au cours d’un voyage.

Comment êtes-vous devenu le chef de l’Orchestre de Chambre de Vienne ?

Créé après la guerre il avait un chef qui s’appelait Carlo Zecchi, un très grand pianiste. A cause d’un accident, il y avait de grandes chances qu’il ne rejoue plus. L’assurance a payé une énorme somme à condition qu’il arrête le piano. Après deux ou trois ans il s’est aperçu qu’il pouvait jouer mais il s’est dirigé vers la direction d’orchestre. C’était un homme délicieux que j’ai d’ailleurs connu et j’ai joué avec lui les deux Concertos de Ravel au Festival de Vienne. Le secrétaire général de l’orchestre m’a entendu et il savait que je commençais à diriger. Il y avait une tournée qui devait se faire en France, dirigée par Zecchi. Il n’a pas pu faire cette tournée. C’était la panique et le secrétaire général a émis l’idée de me prendre comme chef d’orchestre. Je n’avais jamais joué avec l’orchestre, mais la tournée s’est très bien passée. Je rentre en France et quelques années après Zecchi ne pouvait plus diriger et il est parti laissant l’orchestre sans chef. Il fallait trouver quelqu’un. Ils ont donc fait une recherche, il y a eu 250 candidats ! Les musiciens de l’orchestre ont éliminé au fur et à mesure les chefs. C’est eux qui décident comme pour le Philharmonique de Vienne. A la fin ils ont pris le seul qui n’était pas candidat : Moi ! Cela a été l’étonnement général ; ils m’ont choisi parce que j’avais fait la tournée avec eux. J’ai accepté après huit jours de réflexion, ce qui est peu.

A Vienne que dirigiez-vous ?

Le répertoire. Haydn pour qui j’ai un passion. Ses symphonies sont d’une invention extraordinaire. Il y a quelques belles symphonies de Mozart, mais c’est un peu plus inégal, comme certaines sonates, disons. Les concertos comme ses opéras sont tous très beaux. Les quatuors tout le monde les réussit. Il y avait les Beethoven et bien sûr les Viennois, on partait en tournée avec Webern.

Vous avez vu venir des jeunes, des jeunes pianistes par exemple ?

Il y avait le pianiste maison ! (rires) Oui j’ai eu des superbes violonistes, violoncellistes. J’ai fait venir des jeunes à l’époque comme Rudolf Buchbinder, Till Fellner.

Vous avez accompagné Régine Crespin pour un disque Satie et Ravel…

Oui c’était son dernier disque. J’ai fait beaucoup d’adieux de chanteurs, j’aime bien accompagner. Avec l’orchestre j’ai fait les adieux de Leontyne Price, de Georges London, de Beverly Sills, de Carlo Bergonzi… J’ai aussi accompagnée une artiste que j’adore, Teresa Berganza !

Et les compositeurs contemporains ?

Vous savez, on est revenu au néo-classique. J’ai dirigé la Sinfonia de Berio deux semaines après l’effondrement du mur de Berlin, avec l’Orchestre de la Radio de Leipzig, un bon orchestre. Vous rendez-vous compte de jouer cela là-bas ? A la première répétition, j’étais prêt à partir à l’aéroport. On a eu dix répétitions, et le résultat a été une merveille. Il a fallu travailler. J’ai dirigé Les Trois Petites Liturgie de Messiaen : elles sont d’une dimension parfaite. J’ai fait Phil Glass, John Adams, avec qui nous nous sommes perdus avec l’orchestre, mais ça a très bien marché. (rires)

Quels sont vos rapports avec les critiques

Une fois j’en ai fait virer un, c’était dans le Wisconsin : le critique avait fait auparavant un papier sur un concert que je n’avais pas joué. S’il était venu il aurait su que le programme avait été changé ! C’était un récital. Bah il y a de bons critiques comme de mauvais pianistes.

Que pensez-vous de l’enseignement en France, vous qui vous êtes occupé pendant vingt ans de la direction du Conservatoire de Fontainebleau ?

Je l’ai quitté à cause des incompétences administratives et artistiques. Il faut être honnête, on forme de bons pianistes mais je ne suis pas content avec les cordes. On veut en faire des Heifetz ou je ne sais quoi, alors qu’il faut revaloriser la position des musiciens d’orchestre. On aura toujours besoin de cordes, c’est pourquoi il est si important d’avoir des orchestres de jeunes ; c’est ce qu’ont compris les Américains, à la Julliard School, à la Manhattan, au Curtis Institute, toutes les écoles ont leur orchestre, c’est le top avec de bons chefs et je suis heureux d’avoir créé cette année l’orchestre de l’École Normale de Paris. Cela fait quarante ans que j’en ai parlé à Pierre Petit. Son successeur m’a trouvé trop vieux, ce qui est agréable… Il y a maintenant une femme directrice de l’École, Madame Françoise Noël-Marquis, qui en deux jours m’a donné le feu vert pour cet orchestre. On a fait notre premier concert le 15 mai dernier à la salle Cortot avec le pianiste magnifique Rémi Geniet, diplômé de l’École et lauréat du 2ème Prix du Concours Reine Élisabeth 2013. Cet orchestre, croyez-moi, je vais bien m’en occuper. Ce que je voudrais c’est avoir un peu plus de cordes françaises, car elles sont à 98% chinoises, japonaises, coréennes.

Vous terminez votre livre avec la Sonate en si bémol de Schubert que vous avez joué dernièrement au Musée Jacquemart André.

C’est une sonate sublime et très difficile à jouer. J’ai envie de l’enregistrer et c’est en projet en bonne voie ainsi que celui de La Voix Humaine. Vous savez que j’ai une passion pour Poulenc et je préfère de loin cette œuvre interprétée dans la version au piano. L’orchestration de Poulenc convient mieux pour des œuvres comme la Sinfonietta que pour une pièce aussi sombre.

Avez vous un souvenir éblouissant qui vous reste en mémoire après tant d’années de concerts ?

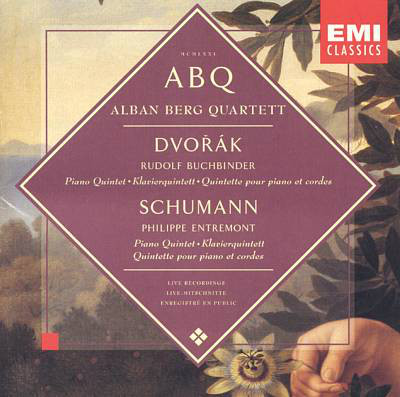

Le Quintette de Schuman avec l’Alban Berg Quartet à New York. Vous voyez c’est de la musique de chambre. Le disque existe encore, chez EMI je pense…

En hommage à ses 80 ans, chez Sony n°88843013 272, on peut retrouver les interprétations des concertos pour piano du répertoire dans un coffret de 19 CD.

(*) « Piano ma non troppo » souvenirs par Philippe Entremont, Éditions de Fallois, 140 pages.