Esplanade Valéry Giscard D’Estaing, 75007 Paris

mardi 25 novembre 2025, 12h30

Duo Berlinskaïa- Ancelle : Ludmila Berlinskaïa, piano, Arthur Ancelle, piano

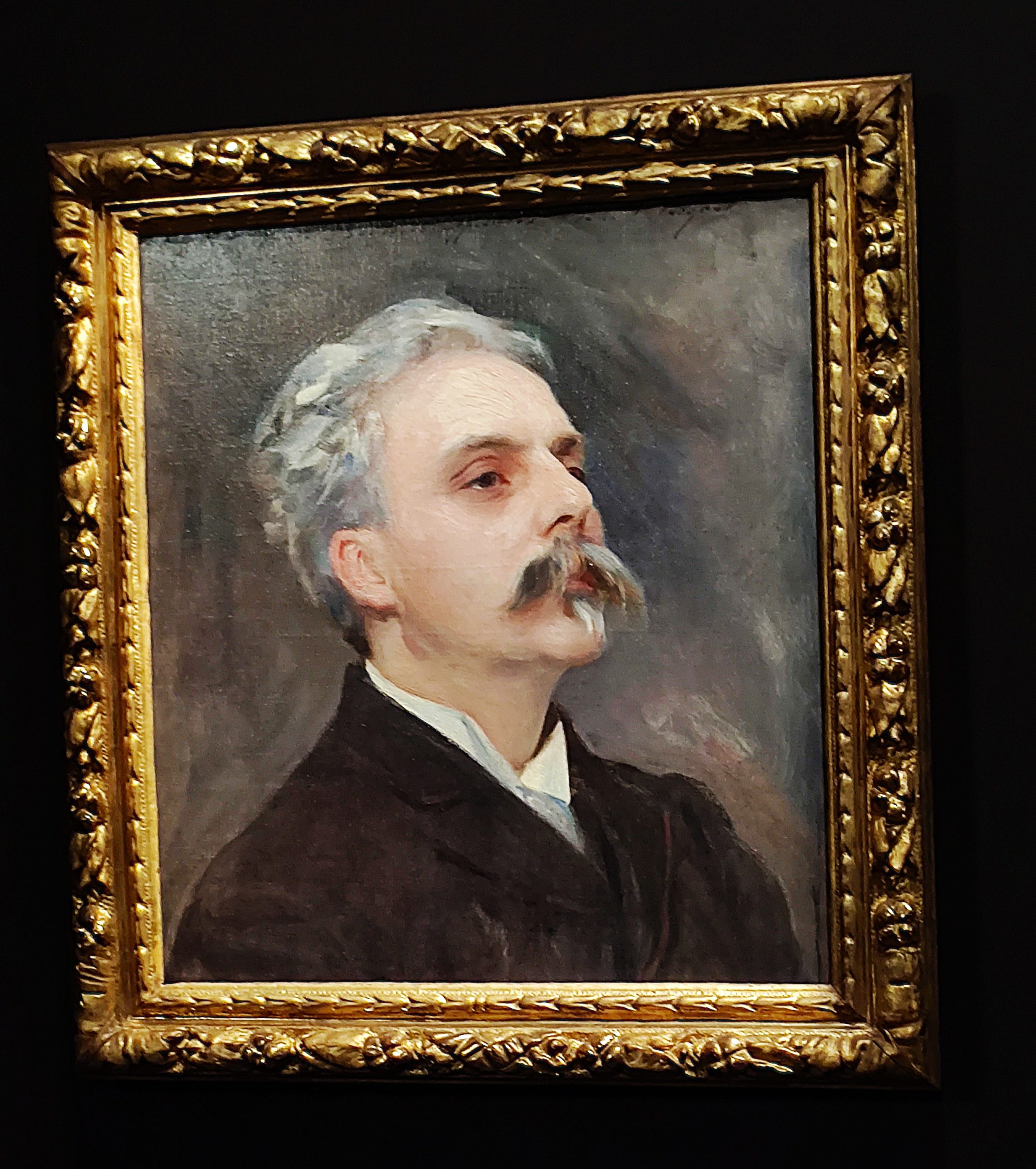

Sandra Bernhard a toujours le chic pour trouver des correspondances entre exposition et musique. Avec John Singer Sargent c’était plus simple. Il était un grand amateur de musique et jouait du piano (en duo avec sa sœur). Les œuvres choisies par le duo Berlinskaïa – Ancelle – étaient composées soit par des amis du peintre (Fauré, Reynaldo Hahn) soit un répertoire qu’affectionnait le peintre. Images d’Orient op.66 de Robert Schumann étaient assez ennuyeuses et elles ont réussi à endormir toute la rangée où nous étions, le 6ème tableau était quand même réussi. Les trois préludes sur des airs populaires irlandais de Reynaldo Hahn sont charmants, délicieux, une musique de salon qu’a du fréquenter Sargent ;

La Suite Dolly de Fauré op.56 est toujours agréable à entendre et le duo l’a interprétée magistralement ; la Jota aragonesa op.14 de Louis Moreau Gottschalk était une belle découverte et le court extrait de la Suite española op.47 – Aragón op .7 n°6 d’Isaac Albeniz était magnifique sous les doigts de ce superbe duo. Le récital s’est terminé avec un bis charmant de Cécile Chaminade, de la même époque que le peintre, La Chaise à Porteur, une composition pour quatre mains. Un concert plein de lumière comme la peinture de John Singer Sargent….

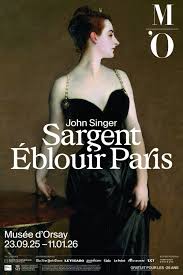

Et donc étant au Musée on a profité pour aller voir cette exposition qui durera jusqu’au 11 janvier 2026

John Singer Sargent (Florence, 1856 – Londres, 1925) est, avec James McNeill Whistler, l’artiste américain le plus célèbre de sa génération et sans doute l’un des plus grands peintres du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Adulé aux États-Unis (son portrait de Madame X est considéré comme la Joconde de la collection d’art américain du Metropolitan Museum of Art à New York), il est aussi célébré au Royaume-Uni où il a effectué la majeure partie de sa carrière. En France, cependant, son nom et son œuvre restent très largement méconnus, ce que l’exposition du musée d’Orsay espère changer.

Si en 2007 l’exposition Peintres de la lumière. Sargent & Sorolla (Paris, musée du Petit Palais) avait pu permettre de présenter l’artiste au public français, aucune exposition monographique ne lui jamais été consacrée. C’est pourtant bien à Paris, que le jeune peintre s’est formé, a développé son style et son réseau d’artistes, a connu ses premiers succès et a réalisé parmi ses plus grands chefs-d’œuvres comme

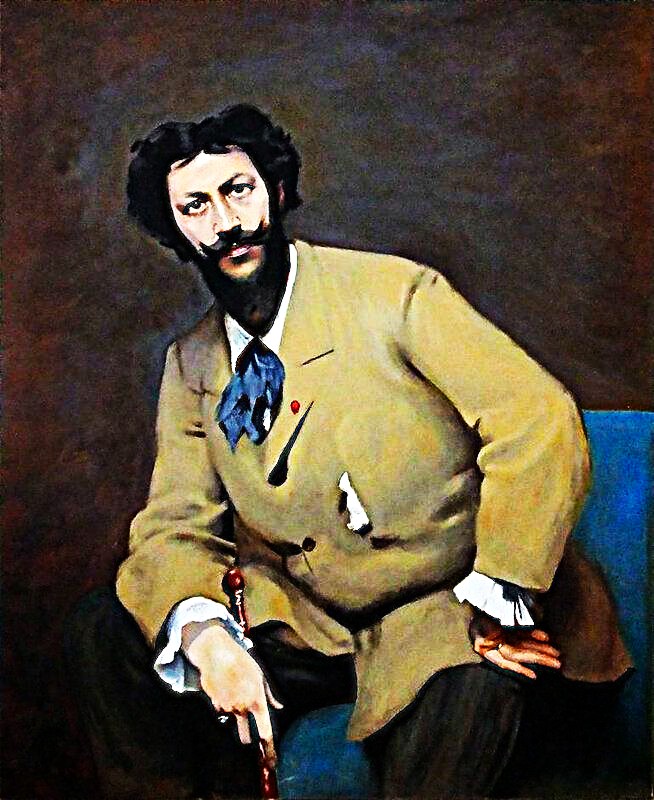

le Dr Pozzi chez lui (1881, Hammer Museum, Los Angeles) ou les Filles d’Edward Darley Boit (1882, Museum of Fine Arts, Boston). L’exposition réunit plus de 90 œuvres dont certaines n’ont jamais été présentées en France.

Elle retrace l’ascension fulgurante du jeune artiste, arrivé à Paris en 1874 à l’âge de 18 ans pour étudier avec Carolus-Duran. L’exposition couvre son parcours jusqu’au milieu des années 1880, période où il s’installe à Londres après le scandale suscité par son portrait de Madame Gautreau (Madame X) au Salon.

Pendant cette décennie, Sargent forge à la fois son style et sa personnalité dans le creuset de l’étourdissant monde de l’art parisien, marqué par la multiplication des expositions, le développement du naturalisme et de l’impressionnisme et la montée en puissance de Paris comme capitale mondiale de l’art. Le jeune peintre américain s’intègre aussi avec brio à la société française en forgeant des liens avec un cercle d’artistes, d’écrivains, et de mécènes éclairés.

Constamment en quête de nouvelles inspirations, Sargent dépeint peu la vie parisienne mais profite de son ancrage dans la capitale française pour effectuer de nombreux voyages en Europe ou en Afrique du Nord.

C’est dans le domaine du portrait que Sargent s’impose comme l’artiste le plus talentueux de son temps, surpassant ses maîtres et égalant les grands artistes du passé.

Sa formidable habileté technique, le brio de sa touche, le chatoiement de ses couleurs et l’assurance provocante de ses compositions troublent le public et séduisent les critiques qui voient en lui le digne héritier de Velázquez. En 1884, le portrait de Virginie Gautreau, que Sargent viendra plus tard à décrire comme « la meilleure chose qu’il ait jamais faite », suscite cependant des réactions hostiles au Salon. Elles visent notamment à la moralité du modèle, et témoignent des enjeux mondains et sociaux de l’art du portrait « public » en France à la fin du XIXème siècle. Une section particulière de l’exposition est dédiée à ce moment de la carrière de Sargent visible à Paris pour la première fois depuis… 1884 !.

C’est encore en France que Sargent connaît une première forme de reconnaissance institutionnelle, lorsque l’État fait l’achat de son portrait de la danseuse Carmencita pour le musée du Luxembourg en 1892.Il reste deux mois pour aller apprécier une des plus belles expositions du Musée d’Orsay

Le prochain concert : I Giardini le mardi 9 décembre 12h 30

Pour toutes informations : musee-orsay.fr