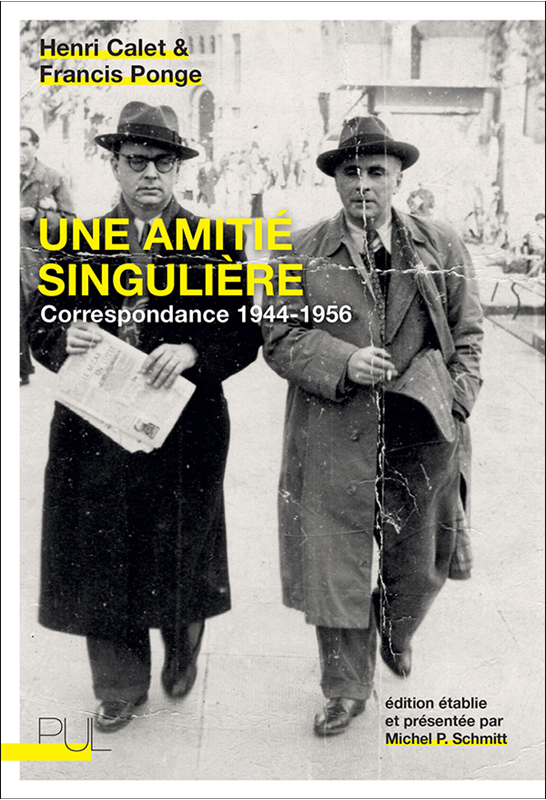

Presses Universitaires de Lyon, 2025, 118 pages

Édition établie, présentée et annotée par Michel P.Schmitt

Collection Hors collection littérature

Henri Calet (1904-1956) est l’un des plus brillants représentants de l’écriture en première personne des années 1940-1950. Il fut à la fois romancier, prosateur, nouvelliste, critique, dramaturge radiophonique et chroniqueur.

Francis Ponge (1899-1988) compte parmi les poètes les plus importants du XXème siècle. Son activité poétique s’associe à la recherche inédite du jeu entre l’objet et le langage.

Michel P. Schmitt, professeur émérite de littérature française à l’Université Lumière Lyon 2, est spécialiste de l’œuvre d’Henri Calet, dont il a publié plusieurs textes inédits, notamment aux Presses universitaires de Lyon.

©DR

Dans le cadre de la nouvelle série critique sur les correspondances d’écrivains vieillecarne.com a reçu ce livre publié aux Presses universitaires de Lyon : « Une amitié singulière. Correspondance 1944-1956 » qui rassemble une cinquantaine de lettres échangées entre Henri Calet et Francis Ponge Il est la suite logique et bienvenue de deux précédents ouvrages inédits d’Henri Calet, déja publiés aux éditions pul : Mes impressions d’Afrique et Je ne sais écrire ma vie, également dirigés et présentés par Michel P. Schmitt (sur lesquels nous essayerons de revenir d’ici peu de temps). On découvre au fil de cette correspondance un dialogue rare, presque fragile, entre deux hommes que tout semblait opposer : d’un côté, Calet, chroniqueur désenchanté, errant, toujours sur le fil du doute et de la mélancolie ; de l’autre, Ponge, le poète des objets, scrutateur des formes et des mots, solidement inscrit dans le paysage littéraire de son temps. Ces lettres, grâce à l’édition minutieusement commentée de Michel P. Schmitt, finissent par former un roman sur une époque saisi par deux écritures, deux solitudes qui se reconnaissent à distance. Dans un premier temps, ce qui frappe c’est la sincérité nue de ces échanges. On sent à chaque phrase la vie, les hésitations, les agacements, les moments de découragement et d’élan. Calet écrit comme il parle, avec cette ironie douce, cette pudeur blessée ; Ponge, plus théorique, lui répond sans arrogance, curieux de comprendre le malaise de son ami. Ensemble, ils dessinent le portrait d’une époque – l’après-guerre, les revues, les éditeurs, les petits calculs du monde des lettres. Ce sont deux hommes qui cherchent à se tenir debout dans un monde qui chancelle. Le contraste de leurs voix donne toute la beauté du livre. Ponge, fidèle à son exigence formelle, parle de travail, de méthode, d’obstination. Calet, lui, parle de vie : de fatigue, d’angoisse, de ce que c’est que d’écrire quand on n’y croit plus. Entre eux se tisse une amitié faite de respect et de malentendus, d’admiration réciproque et de distance. On devine que Ponge voit en Calet une sincérité qu’il ne s’autorise pas ; Calet, en retour, sent chez Ponge une rigueur qu’il envie sans pouvoir l’adopter. L’édition est claire, l’appareil de ces notes situe les lettres, précise les contextes, mais laisse respirer le texte. Tout y est à sa place : le soin du chercheur, mais aussi la discrétion du passeur. Ce n’est pas un ouvrage savant, c’est un livre qu’on lit comme on écoute deux voix enregistrées sur de vieux rubans magnétiques, où l’on perçoit encore les souffles, les silences, les reprises. On pourrait reprocher à l’ensemble son caractère fragmentaire, la modestie de son volume, ou l’inégalité du ton – Ponge domine parfois par la densité de ses lettres – mais ces failles font partie du charme. Elles rappellent qu’une correspondance avance à l’aveugle, au rythme des jours, des humeurs, des saisons. Il n’y a pas de conclusion, pas de scène finale : seulement le lent effacement de Calet, sa mort, puis la fidélité discrète de Ponge et de Christiane Martin du Gard, dont les lettres ajoutées prolongent l’émotion du livre. Ce qui demeure, c’est une tendresse sans emphase, sans pathos, d’autant plus forte qu’elle se dit à travers les maladresses, les détours, les remerciements embarrassés. Lire ces lettres, c’est se glisser dans la solitude partagée de deux écrivains qui se mesurent à ce qui les dépasse : le temps, la fatigue, la difficulté d’écrire. À la fin, on comprend que cette correspondance n’est pas seulement le témoin d’une amitié, mais une manière de dire que l’écriture n’existe jamais seule. Elle a besoin d’un destinataire, fût-il lointain. C’est un livre discret, presque chuchoté. Pour qui aime la littérature vécue, cette correspondance est un bijou modeste mais essentiel.