Laurent WORMS et le Disque.

C’est en 1950 que le microsillon a vu le jour en France. Après avoir disparu des discothèques, il est revenu à la mode ! Mais ce sont surtout les BO des films, la Pop, la Soul, le Rap, le Métal, le Jazz qui sont couchés sur les galettes. Ils sont hors de prix ! Le classique y est totalement absent. Les compact disques sur les marchés aux puces sont bradés, et pour un euro on peut trouver des merveilles. Á Paris il y a très peu de magasins de CD et si on cherche du classique d’occasion Melomania (33 boulevard Saint Germain) ou Joseph Gibert (Bvd Saint Michel) sont pratiquement les seuls où on peut fouiner pour trouver le disque dont on rêve. Sur internet on trouve beaucoup de CD souvent très chers et le prix de la livraison augmente considérablement le prix.Laurent Worms fait des relations de presse pour des labels et des artistes à fortes valeurs ajoutées. Il a passé sa vie le nez dans le disque classique, il a vu évoluer de l’intérieur tous ces supports. Il était intéressant de parler avec lui, de cette évolution de la galette.

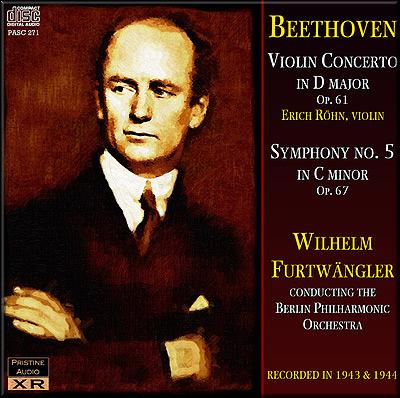

Alors, quel est le disque des disques pour vous ?

La cinquième symphonie de Beethoven par Furtwängler enregistrée le 30 juin 1943 avec la Philharmonie de Berlin, il n’y a rien de mieux pour moi !

C’est le disque ou l’œuvre ?

C’est l’œuvre et l’interprétation ; je ne pourrais pas vivre sans les 9 symphonies, les 32 sonates et les 16 quatuors de Beethoven, c’est certain ! Je pense que pour cette œuvre là on atteint l’interprétation optimale.

Comment êtes vous tombé dans la musique et surtout dans le disque.

J’ai tout fait dans ce monde du disque, sauf la production artistique. Mes chromosomes musicaux viennent de ma grand-mère maternelle. Elle était la deuxième grande pianiste d’Amérique latine avec Magda Tagliaferro. Elle a arrêté très tôt sa carrière car c’était impensable de s’exhiber sur une scène pour la bourgeoisie argentine dont elle était issue. Il y avait sûrement là un héritage familial parce qu’à l’adolescence je suis tombé dans la musique classique. C’est en autodidacte que j’ai abordé cette musique qui ne m’a plus lâché. Elle était un passe-temps proscrit à la maison, des retombées de la génération précédente. Tout l’argent de poche que je recevais, partait dans les livres et les disques.

Vous souvenez-vous de vos premiers disques ?

J’ai commencé par la base, les concertos Brandebourgeois de Bach, version Munchinger, chez Decca, les Quatre Saisons de Vivaldi, également par Munchinger puis avec I Musici, du chant grégorien.

À l’époque il y avait beaucoup de disques mais qui n’étaient disponibles que dans leur pays d’origine. Il y avait les marchés américains et européens, mais certains disques n’étaient édités qu’en Angleterre ou en Allemagne, mais pas en France et vice versa. En France le choix était limité. Avec deux amis, dont le chanteur Henri Tachan, nous allions régulièrement à Londres faire nos achats discographiques. Train – Bateau -Train, 12h de voyage puis 48h de visite chez les disquaires.

Vous aviez je suppose les disques de la Guilde ?

Bien sûr, mes parents habitaient dans le huitième arrondissement, donc on n’était pas loin de la petite boutique de la Guilde du Disque. C’était le paradis, car au troisième disque acheté, on avait le quatrième gratuit. Mais le magasin a fermé au début des années 70.

Y avait-il de bonnes versions ?

Oui, ou y trouvait Monteux, Schuricht et le jeune Boulez, mais la qualité sonore laissait à désirer. À la fin des années 70 il y a eu une tentative de les publier chez Pathé-Marconi, le projet est resté lettre morte à cause de la prise de son insatisfaisante.

Turnabout était-elle distribuée ?

Dans les années cinquante, ils avaient un contrat de licence avec Pathé-Marconi, c’est pourquoi il y avait des disques Turnabout Vox en France, publiés sous ce label. Puis ce fût très mal distribué, il y avait des droits de douane, tout cela n’était pas réalisé de manière professionnelle. À l’époque il y avait aussi des labels indépendants comme Westminster, connus pour leur qualité sonore.

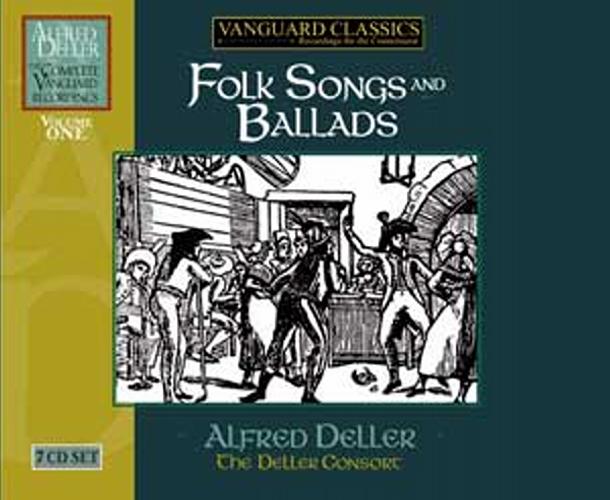

Et les Vanguard Records ?

On pouvait trouver chez Vanguard, dès le début des années soixante, les premiers enregistrements d’Harnoncourt, avec Gustav Leonhardt, les premiers disques sur instruments d’époque.

Alors comment êtes-vous entré dans ce monde du disque ?

C’est le fait du hasard. J’étais alors assistant de films publicitaires après un séjour à la fac, en économie. Quand on cherchait une illustration musicale, j’apportais mes disques et on choisissait le passage le mieux adapté. C’est comme cela que la Chevauchée des Walkyries dirigée par Sir Georg Solti se retrouva dans le message publicitaire d’ « Ajax WC, le tartrivore ! ». Ensuite, j’ai monté un département de disques classiques chez un grossiste. On était dans les années 74-75. On achetait chez des exportateurs, des soldeurs. On y rencontrait les premiers Callas live, les premiers Walter, Furtwängler, Horowitz, Gieseking inédits, parfois des repressages de 78 tours, d’autres fois des bandes radio venues des États–Unis ; on importait également des disques de grands labels non distribués en France. Au début on les vendait qu’au détail. Lorsque j’étais étudiant, je trainais souvent chez les disquaires et les FNAC et j’avais lié des contacts amicaux, ils se plaignaient de ne pas disposer de certaines versions. Je suis allé voir mon boss, David Muflarz, et je lui ai proposé de distribuer nos importations chez tous les disquaires de France. Outre Paris, nous avions de nombreux clients en province, comme à Reims, la Clef de Sol ou à Villeneuve-D’ascq, Le temple du disque (une reproduction de l’église de la Madeleine, en plus petit et en béton). Toute une génération de disquaires qualifiés allait disparaître dans les années à venir. En France, les factures se faisaient encore à la main ! Certaines lettres correspondaient aux prix, de A à Z, du moins cher au plus cher.

Et ensuite

En 77, j’ai été débauché par Pathé-Marconi comme responsable du fond du catalogue et de la publicité. Nous y avons créé la collection « Références ». Notre marketing est devenu plus agressif, ce qui permit au département classique de reprendre le leadership à la Deutsche Grammophon, surtout face aux enregistrements de Karajan. Ses enregistrements entre EMI et D.G, représentaient 1/3 des ventes des disques classique européennes ! La concurrence entre ces deux éditeurs était féroce. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir des relations avec la presse. C’est l’époque où j’ai connu des personnes comme André Tubeuf, Edith Walter, fondatrice du mensuel Harmonie, aujourd’hui responsable de la musique classique sur Radio Notre Dame. Des relations de 40 ans.

À cette époque beaucoup de disques circulaient-ils en France?

Pas tant que cela. Il y avait ceux de Pathé-Marconi, la filiale française d’EMI et de la Deutsche Grammophon qui se partageaient le marché. Tantôt l’un, tantôt l’autre était n°1, selon les parutions. Puis Decca, surtout pour ses enregistrements lyriques, avec ses labels associés Argo et L’Oiseau Lyre. Erato était très important, un concurrent direct pour Pathé-Marconi en ce qui concerne les artistes français. Philips était en plein essor. Le reste était anecdotique. CBS qui avait sous contrat Pierre Boulez vendait surtout à Paris et dans les grandes villes de province. À l’époque les enregistrements de Bernstein, Ormandy ou Szell, étaient considérés comme des disques budget bon pour Prisunic.

Il y avait des versions exceptionnelles que personne n’écoutait !

Effectivement. France Musique faisait la loi ! Quand le dimanche, la tribune des critiques de disques, donnait la version référence, les auditeurs découvraient l’œuvre et l’achetaient. Les ventes pouvaient être déclenchées par Diapason, France Musique, Télérama et un peu Harmonie, aujourd’hui disparu, et plus loin, le Monde de la Musique. Cela pouvait susciter des ventes que l’on ne peut pas imaginer aujourd’hui ! Le métier était plus sain. Avec un Diapason d’or décerné pour le nouvel enregistrement d’une œuvre populaire, on commandait immédiatement mille cinq cent disques.

©DR

Vous avez connu les débuts d’Harmonia Mundi qui a été peut-être une petite révolution dans le monde du disque.

Oui parce que son fondateur était lui-même révolutionnaire ! Bernard Coutaz a été étudiant dans la congrégation des Salésiens, il a été renvoyé pour avoir organisé un cercle d’études marxistes. Il a écrit des romans très engagés, il a commencé chez Bayard avec une publication dédiée à l’orgue accompagnée d’un disque de démonstration. Puis, il a fondé Harmonia Mundi en 1958. Ses premiers enregistrements étaient des orgues historiques, ensuite il y a eu l’aventure avec le contre-ténor Alfred Deller. Il a rencontré Bernard Coutaz après un concert en Provence. Le courant est passé entre eux. Deller enregistrait chez Vanguard, qui était très mal distribué en France, il était ravi de trouver un label européen, il y a mené la majeure partie de sa carrière.

Et il est resté jusqu’à la fin.

C’est grâce à Deller que Coutaz a enregistré Jacob, Christie, Herreweghe, et tous les « baroqueux ». Sa femme Eva, a toujours fait en sorte que chaque artiste ait son propre répertoire.

Et après EMI..

J’y suis resté quatre ans. Puis, il y a eu Decca. Cet éditeur, qui avait surdéveloppé sa branche classique par rapport aux variétés avait fait faillite en 78 et avait été racheté par le groupe Polygram. Celui-ci regroupait Philips et la Deutsche Grammophon. Le groupe avait gagné énormément d’argent avec les deux bandes son de La Fièvre du Samedi Soir et Grease, c’était colossal ! C’est ainsi qu’il a acheté Decca en Angleterre, Barclay en France et Casablanca aux USA. En 80 Polygram se trouve en France avec Phonogram qui a Philips Classics et Polydor avec Deutsch Grammophon. On ne savait pas trop quoi faire de Barclay ; alors on lui a adjoint la distribution de l’autre label fraichement acquis: Decca. À 28 ans je me suis retrouvé responsable de Decca. C’était complètement irresponsable. Je pense que la direction souhaitait que ça ne marche pas. À terme le but était de dissoudre Decca et de répartir les artistes entre DG et Philips Classics. J’avais donc sur les bras Barclay qui n’avait aucune tradition pour la musique classique. C’était l’un des grands éditeurs de variétés très populaires, un peu en fin de parcours dont les trois derniers grands artistes étaient Lavilliers, Eddy Mitchell et Balavoine. Decca avait disparu depuis deux ans. Il fallait recréer un catalogue et une image. Mes relations avec les médias, établies lors de mon séjour chez EMI, m’ont été précieuses.

En 83 une petite révolution dans l’industrie du disque, l’arrivée du CD !

En 83 une petite révolution dans l’industrie du disque, l’arrivée du CD !

A partir de la deuxième moitié des années soixante dix, le mode de vie des gens évolue. C’est la génération babyboom, celle qui a vécu les années 60-70. On commençait à bouger, la télévision prenait le relais sur la radio, le 33 tours devenait obsolète. La chaîne HI-FI qui régnait dans les salons dans les années 50-60, a été détrônée par la télévision. La cassette, facilement transportable, était un pis-aller ; si on voulait écouter le mouvement d’une symphonie ou une chanson, on passait beaucoup de temps à les trouver. Les ventes de disques se sont effondrées. Il y a eu le phénomène de piratage d’enregistrements sur cassette mais cela a été de courte durée, bien qu’en Italie celui-ci a représenté 50% du marché! Le groupe Polygram appartenait à 50 % à Siemens et 50% à Philips qui s’était intéressé aux disques pour vendre ses électrophones. À l’époque, l’informatique était en plein développement. Chez Philips et Sony, des ingénieurs cherchaient à numériser l’enregistrement ; les premières captations sur consoles numériques ont été faites en 80. Le premier a été le concert du nouvel an 1980, publié par Decca. Mais on gravait encore sur disque 33 tours. Les sociétés de disques étaient dans le rouge, elles licenciaient à tour de bras. En 82 Philips et Sony ont mis leurs recherches en commun et en six mois, le compact disque a vu le jour. Réaliser un lecteur de CD, c’était une chose mais le plus dur était de graver la musique sur une surface photo sensible. Les premières années, les lecteurs de CD étaient fixes, les premiers baladeurs sont apparus fin 84. Quand le CD est apparu en février 83, personne ne savait si cela allait marcher, les directions du groupe étaient très dubitatives dans les réunions. Les autres éditeurs, EMI en tête, étaient incrédules!

Quel choix a été fait pour les premières œuvres ?

Cela s’est fait totalement empiriquement car on y croyait sans y croire. C’était des enregistrements récents faits sous le procédé numérique, donc réalisés entre 80 et 83.

Cela a été une petite révolution ?

Une explosion ! Aussi importante que le 33 tours par rapport au 78 tours ! Une ruée sur le CD. Une agence de marketing nous avait informé que dans les pays développés une certaine population achète immédiatement toute nouveauté technologique. En France celle-ci représentait trois millions de personnes environ qui s’est jetée sur cette nouveauté. À l’époque le pouvoir d’achat était important. Ces consommateurs achetaient du CD sans vraiment prêter attention au contenu. En France, par exemple, on avait à peine vendu trois cents exemplaires de 33t, en deux ans, d’une symphonie de Beethoven dirigée par Ashkenazy, sans tenir compte des retours, avec le CD on en a vendu 1500 exemplaires, d’un seul coup, en trois mois! Je me souviens très bien des chiffres. Ce fut un boom mondial !

Sur tout et n’importe quoi ?

Au départ la publicité était très mal faite, tout était basé sur le numérique, avec le célèbre logo DDD. Les enregistrements analogiques de fond de catalogue furent publiés par la suite. Il y a eu aussi une grande bagarre pour savoir quelle présentation inventer pour les CD. Il y eut plusieurs projets. Les Américains proposèrent des pochettes en carton, de la taille de la moitié d’un 33 tours ; on glissait le compact au milieu, visible à travers une fenêtre et au dessus et en dessous un espace où on pouvait inscrire ce que l’on souhaitait. Il y avait un avantage, cela entrait dans les rayonnages des disquaires, mais cela revenait cher, certains pays ne l’ont pas voulu. En définitif c’est le boitier plastique avec son livret minuscule qui a été le dénominateur commun et qui était économique à fabriquer. On l’appela le jewel box, la boîte à bijoux. C’était moche, pas pratique, c’était illisible. La médiocrité a eu gain de cause.

Pour présenter ces boites plastiques il y avait un problème non ?

Tout à fait. Du jour au lendemain les disquaires se sont retrouvés avec un format pour lequel ils n’avaient pas de présentoirs. Je me souviens que certains les présentaient dans des boites à chaussures. Une société autrichienne, Lift, mit au point les meilleurs présentoirs. En cinq ans elle est devenue milliardaire ! Elle a équipé toute l’Europe pendant dix ans ! Il fallait tout recréer. Tous les compteurs étaient remis à zéro.

Vous étiez chez Decca et vous ressortiez le fond de catalogue ou des enregistrements nouveaux ?

Decca n’a jamais cessé de faire des enregistrements. Cet éditeur régnait sur deux marchés clefs : l’Amérique du Nord et l’Angleterre. En France Decca avait disparu en 1978. Cela a pris cinq ans pour réimplanter le label. Les artistes ne venaient pas en France, et les critiques n’avaient que Deutsche Grammophon, Pathé Marconi, Harmonia Mundi et Erato à la bouche. Aujourd’hui avec le recul, chez Polygram, il y avait deux catalogues majeurs à cette époque qui ressortaient : Decca et Deutsche Grammophon. Decca par la créativité britannique et Deutsche Grammophon par une politique commerciale très forte, à l’allemande. Philips souffrait de l’image d’électro-ménager de la société mère.

Mais le répertoire en numérique était toujours le même.

Les solistes devaient interpréter un répertoire qui remplissait les salles. Donc des œuvres populaires. Aux Etats Unis, RCA avait un contrat avec Boston, CBS New York, Philadelphie et Cleveland. C’était donc les chefs de ces orchestres que l’on enregistrait. Le répertoire se recoupait forcément. Idem en Allemagne où la Philharmonie de Berlin et l’Orchestre de la Radio Bavaroise étaient les deux grandes formations de l’époque. Vienne était chez EMI puis, à partir du début des années 50, chez Decca. Quand un orchestre avait une exclusivité avec un éditeur, c’était quatre à cinq disques par an ! Imaginez les budgets d’enregistrement ! Figuraient également dans ces contrats des concertos avec les stars du moment. Les disques avaient une durée de vie plus longue. On pouvait le vendre au prix d’une nouveauté pendant 10, 15 ans. Aujourd’hui leur durée de vie est en moyenne d’un an.

Il fallait pouvoir tenir ?

Seuls les grands groupes avec leur distribution mondiale pouvaient se le permettre. Ils ont donc survécu tandis que, parallèlement, les éditeurs indépendants disparaissaient dans leur majorité. Bernard Coutaz a toujours marché sur ses deux jambes. Pour lui les idées si elles existent, c’est qu’elles circulent. Un disque ne peut avoir une réalité que s’il a des acheteurs, il a toujours pensé aussi bien en termes artistiques qu’en distribution. Il a d’abord confié ses sorties à des sociétés extérieures puis il s’est auto distribué en France et a monté des antennes dans d’autres pays, enfin dans les années 90 quand la FNAC ne pouvait pas tout prendre en stock, il a créé ses magasins, en premier dans des villes où il n’y avait pas la FNAC, puis, si je me souviens bien, il en a ouvert un à Toulouse, juste en face de la FNAC où il envoyait des clients quand il ne possédait pas le répertoire demandé… Erato était tout le contraire. C’était une société vieille France, basée sur l’hexagone, mais à partir des années 70, la France ne suffisait plus à amortir un disque parce que les coups d’enregistrements augmentaient et les ventes diminuaient, le disque n’était plus l’objet central de la culture à domicile.

Jusqu’à quand êtes-vous resté chez Decca ?

J’ai quitté Decca en 1987 et fait un bref passage chez BMG, modèle de dysfonctionnement. Puis en 89 je suis retourné chez EMI France, redevenu n°2 mais dans une société qui fonctionnait à plein régime. En 93 je suis devenu indépendant, consultant auprès d’un peu tout ce qui se faisait pour le classique. J’ai participé au lancement des Victoires de la Musique classique, créé des rééditions pour de grands labels étant donné mes connaissances des fonds de catalogue, j’ai conçu des campagnes publicitaires, établissant certains projets d’enregistrement chez des indépendants, tel que Cascavelle, organisé des relations de presse….

Comment cela se passait avec la presse ?

Jusque dans les années 90 il y avait beaucoup de médias pour parler de musique classique. Outre la presse musicale, à la télévision il y avait plusieurs émissions, telles que Discorama, le Grand Échiquier ou encore Musiques au Cœur. Il existait aussi la presse quotidienne régionale et professionnelle comme La Vie du Rail, Le Quotidien du Médecin, etc. Il y avait beaucoup moins de journalistes free-lance. Lorsque vous portez sur le front le nom d’un grand groupe, les journalistes viennent vous trouver, car ils ont besoin de leurs artistes et du répertoire. Une fois indépendant, la démarche s’inverse. C’était mon tour de les rechercher et de les convaincre.

Ensuite les magasins ont pratiquement disparu.

Le compact dans les débuts des années 80, c’était une activité à 20 à 30% de croissance par an. Tout le monde s’est mis à produire ou importer du compact. Il y a eu une véritable mondialisation de la distribution. C’est à ce moment que sont apparus en France les distributeurs indépendants comme Média 7, la SOCADISC, etc.. Peu d’importations du Japon car le Yen était haut et les droits de douane prohibitifs. C’est à cette époque que le Midem a pris de l’importance pour la musique classique. Fin des années 80, le marché a évolué. Les acheteurs de la première heure, ceux qui étaient attirés par cette nouveauté technologique ont orienté leurs achats ailleurs, comme par exemple le DVD. Une érosion des ventes commençait à se faire sentir. Mais, comme en moins de cinq ans le CD est entré dans les mœurs, les mélomanes ont refait leur discothèque. C’est à ce moment que les éditeurs se sont mis à rééditer leur fond de catalogue à toute vitesse. En dix ans, quarante années d’éditions discographiques ont été mises en CD. Toute la discographie de Callas, l’œuvre d’une carrière, fût rééditée en deux ans ! On s’est aperçu que les enregistrements des années 60, une fois la stéréo maîtrisée, avaient, sur CD, une qualité sonore merveilleuse.

On découvrait peut-être des compositeurs peu enregistrés ou qui étaient sur des labels locaux?

Tout à fait. Des labels scandinaves proposaient des compositeurs comme Nielsen, d’autres Elgar, Tippett, Vaughan-Williams qu’on ne trouvait avant qu’en Angleterre. Des compositeurs tels que Sibelius et Chostakovitch sont entrés dans le grand répertoire. L’offre s’est donc élargie dans ce domaine. Mais, face à l’avalanche des CD à la redécouverte des enregistrements de fond de catalogue, les nouveaux interprètes qui gravaient le répertoire, n’ont pu faire une longue carrière discographique. Peu de ces artistes des années 80 sont encore présents sur le marché du CD. La durée d’un disque aujourd’hui dure six mois et se retrouve vite à moitié prix.

Aujourd’hui on est à l’ère du téléchargement, cela a tué le marché de la musique ?

Non, ça l’a sauvé ! Le CD s’est suicidé par une politique marketing d’hyper distribution.

En variétés on vendait du rap par millions d’exemplaires dans le monde entier. Le disque est devenu un produit bas de gamme uniformisé artistiquement parlant. Le Midem 2000 a vu l’arrivée de Napster ! C’est un jeune anglais qui, avec la technologie MP3, a commencé à faire du peer to peer. Au départ le MP3 était prévu pour réduire les coûts de diffusion par câble et satellite. En matière de musique, il réduit le message sonore aux fréquences uniquement audibles par l’oreille humaine soit, par exemple, 12% des fréquences émises par un CD. En quelques années par cet échange de fichiers, chacun enregistrait gratuitement sa discothèque idéale. Les jeunes ont découvert toutes sortes de musiques, une alternative à la monotonie de la variété de ce début de siècle.

C’était le juke box gratuit du monde entier !

En trois ans c’était un déferlement de musiques gratuites et l’industrie du disque n’a rien vu venir ! Elle pensait que ce serait un mouvement éphémère comme le piratage sur la musicassette des années70 ! Aux Etats-Unis il y a eu une plateforme alternative, une contre-société, une sorte de Black Blog de la musique, très bien organisée sur des réseaux codifiés. Peu de personnes y collaboraient. L’un d’entre eux lisait la revue professionnelle américaine le Bilboard qui annonçait le sortie prochaine des disques des stars de variétés de l’usine Universal des Etats Unis. Il volait la galette avant la sortie commerciale. S’en suivaient des millions de téléchargements gratuits avant parution. En trois ans l’édition discographique s’est retrouvée sur les genoux. Le FBI a mis cinq ans pour découvrir le pot aux roses. Après cette affaire chaque éditeur a fait son propre site. Mais cela ne fonctionnait pas, car les internautes avaient découvert une offre gratuite globale qui dépassait le cadre de chaque société. Apple qui avait du mal à vendre ses ordinateurs, a inventé ITunes. Il a passé des accords avec tous les éditeurs, leur a donné des royalties et a ainsi construit une grande discothèque multi-labels.

C’est l’acte de naissance de ce qui deviendra le streaming payant avec des plateformes comme Spotify ou Deezer…Un peu tardivement les éditeurs se sont aperçus que, profitant de leur musique, Youtube faisait de la publicité autour de leurs clips! Ils ont demandé une royauté. Youtube a refusé et retiré les musiques concernées. En quelque mois le nombre des clics musicaux a chuté. De nouveaux accords ont été signés, une nouvelle source de revenus pour les majors du disque. Les compteurs sont remis à zéro dans l’écoute de la musique avec la qualité sonore médiocre du MP3 ; peut-être, plus tard, les gens rechercheront une qualité musicale supérieure. Aujourd’hui les plateformes proposent des compilations, des playlists, qui échappent aux éditeurs car elles les réalisent directement !

Est-ce un renouveau ?

Oui, c’est un nouveau public, dépourvu de culture musicale classique, qui la découvre comme nous l’avons fait lorsque nous avions 15 ans avec les 33t et nos grands parents avec les 78t. Nous assistons à un renouveau du marché, en totale expansion.

Le CD est-il totalement mort et ce retour au vinyle, un gadget ?

Le CD est un produit aujourd’hui acheté par des personnes de plus de 60 ans, le retour du vinyle est un marché pour le jazz et la variété, pas pour le classique. Je dirais que le MP3 est la même façon que l’on avait d’écouter la musique dans les années soixante sur un tourne-disque à la qualité sonore approximative. J’espère que l’on retrouvera un niveau d’écoute de grande qualité lorsqu’il sera possible de brancher la musique diffusée par internet sans fil sur ce des chaînes Hi-Fi du futur. En ce qui concerne la musique classique, elle n’a pas assez d’écoute pour que les plateformes la conservent.

Le CD alors reviendra. Un cycle d’éternel recommencement.

`

©DR