Maurice Ravel :Pavane pour une infante défunte M19 – Ondine extrait de Gaspard de la nuit M.55 – Sonatine M.40 – Le Tombeau de Couperin – Valses Nobles et Sentimentales M.61 – Ma Mère l’Oye M.60 (Pavane de la Belle au Bois Dormant, Le Jardin Féerique) – Prélude en la mineur M.55

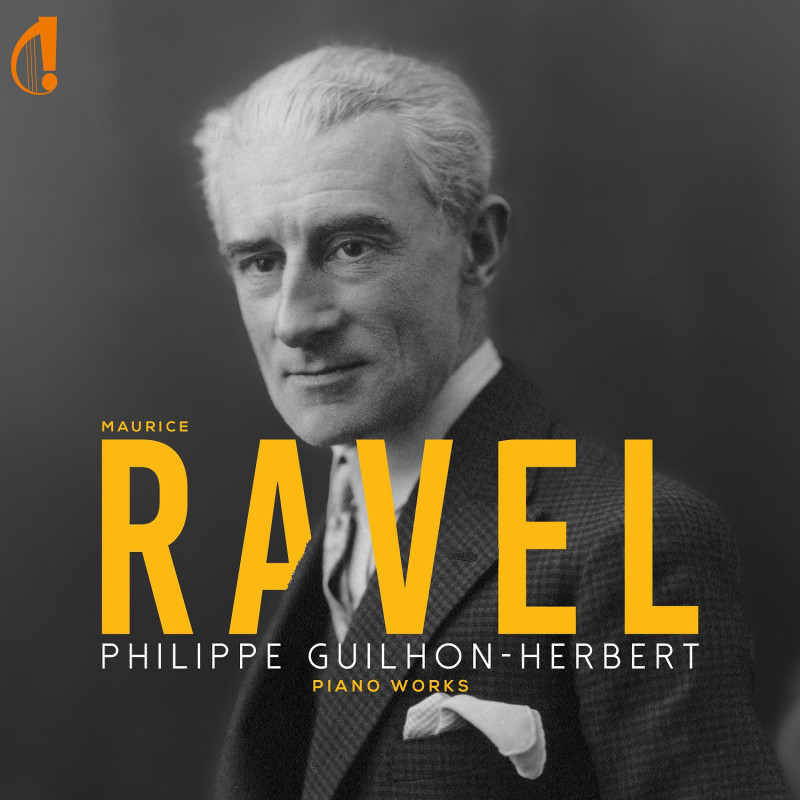

Philippe Guilhon-Herbert, piano

À l’occasion de l’année-anniversaire de la naissance de Maurice Ravel (1875-1937), Philippe Guilhon-Herbert présente un disque (Indesens Calliope Records IC092) à la composition panachée, reflétant son propre parcours, et enregistré sur trois pianos distincts. Au plus près des couleurs d’origine. Philippe Guilhon-Herbert, est un pianiste atypique engagé dans de diverses expressions musicales. Lauréat de l’Académie Maurice Ravel, du Concours d’Orléans élève de Béroff, Pascal, Ciccolini, Pennetier. donc héritier de la grande tradition du piano français. Nous avions beaucoup apprécié l’album de Clément Lefebvre et avec la sortie des albums qu’a enregistrés Philippe Guilhon-Herbert, il est amusant de voir comment deux pianistes d’une même génération se penchent sur le répertoire de Maurice Ravel, deux visions d’un même mystère. Ce qui rapproche les deux artistes, malgré leurs chemins divergents, c’est une haute conscience de la structure ravélienne, une précision sans faille, et une volonté de faire entendre la complexité du compositeur sans la diluer. Loin de toute virtuosité gratuite, chacun sert la musique, Clément Lefebvre, le dandy soyeux, et Philippe Guilhon-Herbert, le volcan contenu. On a écouté. On compare. On tranche. Alors….

La Sonatine Ah, la Sonatine… pièce chérie des concours de conservatoire, souvent maltraitée, souvent vidée de son mystère. Les deux pianistes y posent leur patte. Lefebvre, ici, est chez lui. L ’Allegro est limpide, fluide, presque aquatique. Il respecte les lignes, les ornementations, les soupirs. Le Mouvement de menuet est d’une grâce suspendue, presque naïve. Le Final d’un classicisme parfait, jamais démonstratif. Il joue comme il faut , et cela fait du bien : c’est le Ravel de l’intelligence formelle, de la clarté. Guilhon-Herbert creuse les ombres de cette œuvre apparemment sage. L’Allegro, plus tendu, plus dramatique. Le Menuet devient mélancolique, presque douloureux. Et le Final, au lieu de galoper vers la lumière, tourne sur lui-même, inquiet, nerveux. Il n’a pas peur de salir un peu la page. Il cherche derrière les notes.

Le Tombeau de Couperin Lefebvre: clarté, détachement, raffinement néo-classique. On croirait presque Couperin joué par un Ravel nostalgique, et Lefebvre sait rendre cette nostalgie sans pathos. Chez Guilhon-Herbert, c’est une tout autre affaire. densité, tension, gravité charnelle. Le Tombeau, ici, est un monument aux morts. La guerre n’est pas en arrière-plan : elle pèse. Là où Lefebvre caresse les contours, Guilhon-Herbert les brûle. C’est plus rugueux, plus risqué, mais ô combien vivant.

Les Valses Nobles et Sentimentales C’est savoureux. Chez Lefebvre : élégance d’un bal ancien. Il joue le mystère ravélien avec pudeur, presque en retrait. Le tempo est mesuré, la pulsation discrète, la tendresse, domine. Chez Guilhon-Herbert : Les Valses, deviennent une sarabande hallucinée. Rien n’est résolu. Tout est suggéré. Il en fait un ballet expressionniste. En résumé Lefebvre, c’est la clarté, le style, l’école Cortot sans les affectations. Guilhon-Herbert, c’est la nuit, la fièvre, l’école Liszt avec les nerfs en pelote. Le premier fait briller le vernis. Le second gratte jusqu’au bois. Il y a du génie chez l’un, du danger chez l’autre. Les deux, en fait, révèlent une vérité de Ravel. Car ce compositeur n’est pas un bloc monolithique. Il est fait de tensions, de pudeur et de vertige. Et chacun de ces pianistes s’y frotte avec ses armes : l’un, le cristal, un piano à la française, l’autre, le charbon un Ravel secoué de névroses, qui écrivait la nuit, mal rasé. Pour Samson François n’était-il pas un vampire ? Alors, on écoute les deux et on les garde bien sûr ! Et on se réjouit de ces lectures dissonantes, car c’est dans l’écart que Ravel renaît, et c’est peut-être ce qu’il faut aujourd’hui pour continuer à jouer Ravel sans l’embaumer.

photo © Jean-Baptiste Millot