Jacqueline Duhême est morte le 1 mars 2024, dans l’indifférence générale ! Rien sur les réseaux sociaux, sa fille n’a même pas communiqué, il paraît qu’elle est journaliste !!? Lorsque j’ai voulu faire un film sur cette inclassable, talentueuse, dessinatrice femme, sa mère, elle m’avait répondu qui êtes-vous pour vouloir faire un documentaire sur sa mère ( mon cv était déjà bien rempli à l’époque ), en définitif rien n’a été fait ! Interdit pour revoir Jacqueline en maison de retraite, celle où était Micheline Presle. sans l’autorisation de cette dame ! Bon en tant qu’héritière elle se manifestera auprès des éditeurs, Gallimard en tête, n’en doutons pas ! Jacqueline Duhême est née à Versailles le 15 novembre 1927, Jacqueline Duhême est décédée le 1 mars 2024 !

Elle a débuté comme aide d’atelier chez Henri Matisse à Vence. Elle a eu la chance de rencontrer les grands poètes – Éluard, Prévert, Cendrars… qu’elle a illustrés, à écrire pour la jeunesse. Elle a illustré aussi ses propres textes, elle a innové en inventant, à l’occasion du voyage des Kennedy en France, le reportage en dessins. Elle a ainsi suivi de Gaulle en Amérique du Sud le pape Paul VI en Terre Sainte, elle a même également créé des tapisseries. J’ai eu le bonheur de m’entretenir avec elle il y a exactement dix ans – 10 avril 2014 – dans son atelier, au moment où elle avait sorti son livre merveilleux, Une vie en Crobards ! Alors en souvenir de cette extraordinaire artiste nous remettons cet entretien sur le site, en ce jour, pour mieux s’en souvenir !

[Entretien du 10 avril 2014]: Jacqueline Duhême – Une Artiste à La Marge

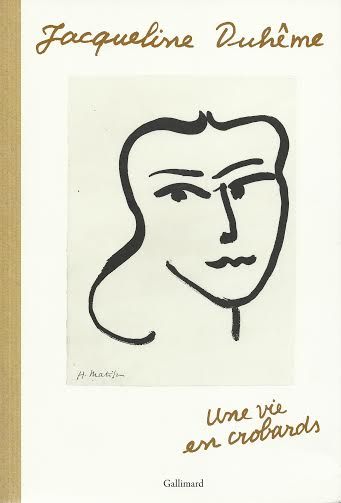

Une Vie en Crobards de Jacqueline Duhême

Albums Gallimard Jeunesse – 2014 – 192 pages

©Jacqueline Duhême – Gallimard

Surnommée l’imagière des poètes , Jacqueline Duhême a côtoyé Matisse, Picasso, Aragon et Man Ray. Elle a illustré des œuvres de ses amis comme Paul Eluard, Jacques Prévert, Blaise Cendrars, Jean d’Ormesson ou encore Gilles Deleuze… De nombreux articles pour ELLE, ainsi que ses propres textes : Le Noël de Folette, Hadji, Irma et Igor sur le France…

©Jacqueline Duhême – Gallimard

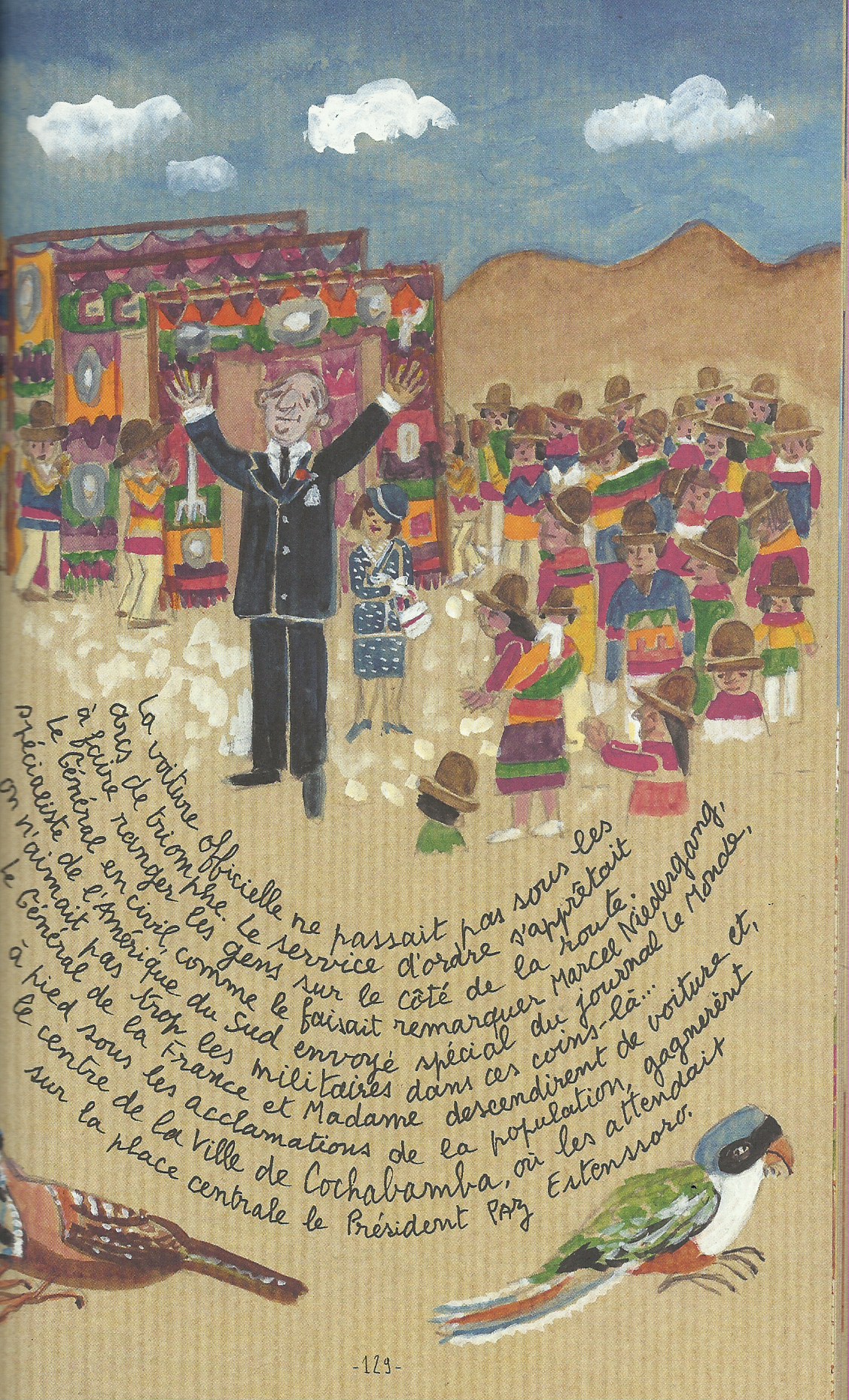

Elle a croqué De Gaulle en Amérique du Sud, Paul VI en Terre Sainte, les Kennedy pendant leur séjour officiel en France. Elle a créé aussi des tapisseries. Dans son dernier livre Une vie en Crobards, elle revient sur ses années de couvent en Grèce, la guerre, son enfance dans la librairie de sa mère à Suresnes, ses premiers petits boulots, l’usine, sa liason intime avec Paul Eluard et ses relations avec les poètes/artistes de son temps. Sa vie est étroitement liée à l’histoire littéraire et artistique du XXème siècle. Ce n’est pas un livre classique. Sur papier kraft, entièrement illustré et écrit à la main c’est une œuvre à déguster pour le plaisir des yeux et pour la poésie qui s’en dégage.

Est-ce votre première autobiographie ?

Non, j’avais fait chez Gallimard une livre qui s’appelait Line et les autres. C’était le récit de ma vie. Mais mon mari, Nicolas Skrotzky qui était un grand scientifique, un type brillant, journaliste à France Soir, au Monde, enfin partout, et qui faisait des émissions sur France Culture avec Robert Clarke avait un peu trop corrigé mon livre. Et je n’ai jamais aimé ce truc là. D’ailleurs, il a marché moyennement. Il n’y avait pratiquement pas d’image, ça ne correspondait pas à ce que j’avais envie de faire. Celui-là, j’ai mis plus de deux ans ; ça était très très long, mais ça m’a amusé et je l’ai fait toute seule.

©Jacqueline Duhême – Gallimard

À la lecture de cet objet artistique, j’ai eu l’impression de lire un livre comme Babar qui est un chef-d’œuvre de la littérature…Vous avez perdu votre père, lui sa mère, vous avez vécu avec votre tante, lui avec la vieille dame… On retrouve la même naïveté dans vos dessins, vous racontez votre vie comme des mini aventures et d’une manière si simple, sans rancœur, emprunt de douceur, qu’on a du mal à s’imaginer que vous avez vécu des moments de vie si difficiles. Vous aussi vous avez côtoyé de méchants rhinocéros.

J’aime bien cette idée de Babar, j’adore entre autre la chanson de la maman de Babar (elle se met à chanter)

« Mon petit enfant éléphant

Je t’aimais tant et tant et tant

Que je voudrais moi ta maman

Que tu ne deviennes jamais plus grand »

J’adore cette chanson, c’est merveilleux. Cela me plaît beaucoup qu’on compare mon livre à Babar… Je suis restée malgré mon âge avec ce côté un peu enfantin.

Avez-vous essayé de retrouver votre père ?

Je ne l’ai jamais connu. Je ne sais pas ce qu’il est devenu. Pour ma mère ce n’était qu’une aventure, j’étais un accident, elle ne voulait surtout pas d’enfant. D’ailleurs je suis né à Versailles chez une faiseuse d’anges qui m’a sauvé la vie. Elle conseilla à ma mère de me garder car elle risquait sa vie en me supprimant.

©Jacqueline Duhême – Gallimard

Vous nous parlez de faiseuses d’anges. Et vous dessinez beaucoup d’anges…

Il y a de ça. J’adore dessiner les anges. Et puis quelque part, on est tous un peu un ange. Il faut essayer de le rester au moins.

Vous regardez votre vie comme un déroulement d’images avec une certaine propension au bonheur. Tous les gens que vous avez rencontrés sont gentils, il n’y a pas un moment où vous êtes critique avec certains?

À partir du moment où on comprend les gens, on les aime forcément. Détester, je ne sais pas le faire. Si on a de la haine, on se rend malheureux.

Pourtant il y a des gens qui vous ont fait du mal ?

Il y a du bien et du pas bien dans la société. J’ai toujours eu de bons rapports avec les gens. Par exemple, mon oncle n’a pas toujours été très gentil avec moi, la Grecque comme il disait. En tant que dessinatrice je n’ai eu que des collaborateurs sympathiques. Quand j’étais au journal Elle, c’est vrai que j’étais un peu la chouchoute des Lazareff *.

©Jacqueline Duhême – Gallimard

Tous les dimanches j’allais chez eux à Louveciennes. Pierre était d’une gentillesse et d’une générosité absolue. J’ai toujours eu des situations privilégiées à cause de mes dessins. Je me suis toujours attirée des sympathies en faisant des petits dessins. C’est ma chance mais je me sens dans la vie de tous les jours en marge.

* Pierre Lazareff : journaliste, patron de presse (France Soir, Elle, Télé 7 Jours…) et producteur d’émissions de télévision française (Cinq Colonnes à la Une…)

Il y a beaucoup de poésie dans la manière dont vous racontez votre vie. Souvent les mots gentil, joli, adorable, reviennent sous votre plume. On a l’impression que tout le monde autour de vous était bienveillant. Est-ce qu’il vous est arrivé de vous mettre en colère ?

Non. Enfant oui. Quand quelque chose ne me plaisait pas je me mettais à hurler. Ça faisait beaucoup d’effet à mon entourage. Soit on me mettait sous une douche, soit on m’enfermait dans une pièce ; j’avais trouvé ce truc. Ce n’était pas une colère, c’était une façon de me défendre.

Vous étiez une sale gamine au début ?

Ah ça oui, je me suis bien amusée.

Vous chapardiez ?

Oui, mais c’était pour une bonne cause, pour notre petite danseuse acrobate qu’on adorait et qu’on voulait aider parce qu’elle s’était cassée la jambe. C’était son beau père qui était un sale bonhomme. Il la menaçait de la mettre à l’assistance publique. Il fallait trouver des sous pour elle. On volait des fleurs, des jouets aux gosses de riches qu’on revendait à un filou. Le beau-père nous exploitait, les gamins, pour avoir le plus de sous possible. C’est la guerre et mon départ en Grèce qui a arrêté ce trafic.

Vous parlez peu de la guerre ?

Si, un peu quand même. Après mon séjour dans le couvent en Grèce, par chance, j’ai été rapatriée par le gouvernement français. Heureusement que j’étais française, je ne sais pas ce que je serais devenue. Grecque peut-être ? J’ai vécu cela comme un bonheur. J’ai bien aimé la Grèce mais je ne me suis jamais sentie Grecque. Le couvent a été bombardé et il y a eu beaucoup de morts, peut-être que j’aurais péri moi aussi. J’avais à peine douze ans. Je me suis rendue compte de la guerre et les perturbations qui s’en sont suivies lorsqu’à Neuilly ma mère était criblée de dettes et que les clients étaient rares. Et puis à Clermont-Ferrand lorsque je suis partie avec ma tante parce qu’on était en zone libre, puis lorsqu’on est remonté à Paris avec les Allemands, partout et là, ça ne me plaisait pas du tout. C’était très dur, ma tante n’avait rien à manger. J’ai volé pour elle.

©Jacqueline Duhême – Gallimard

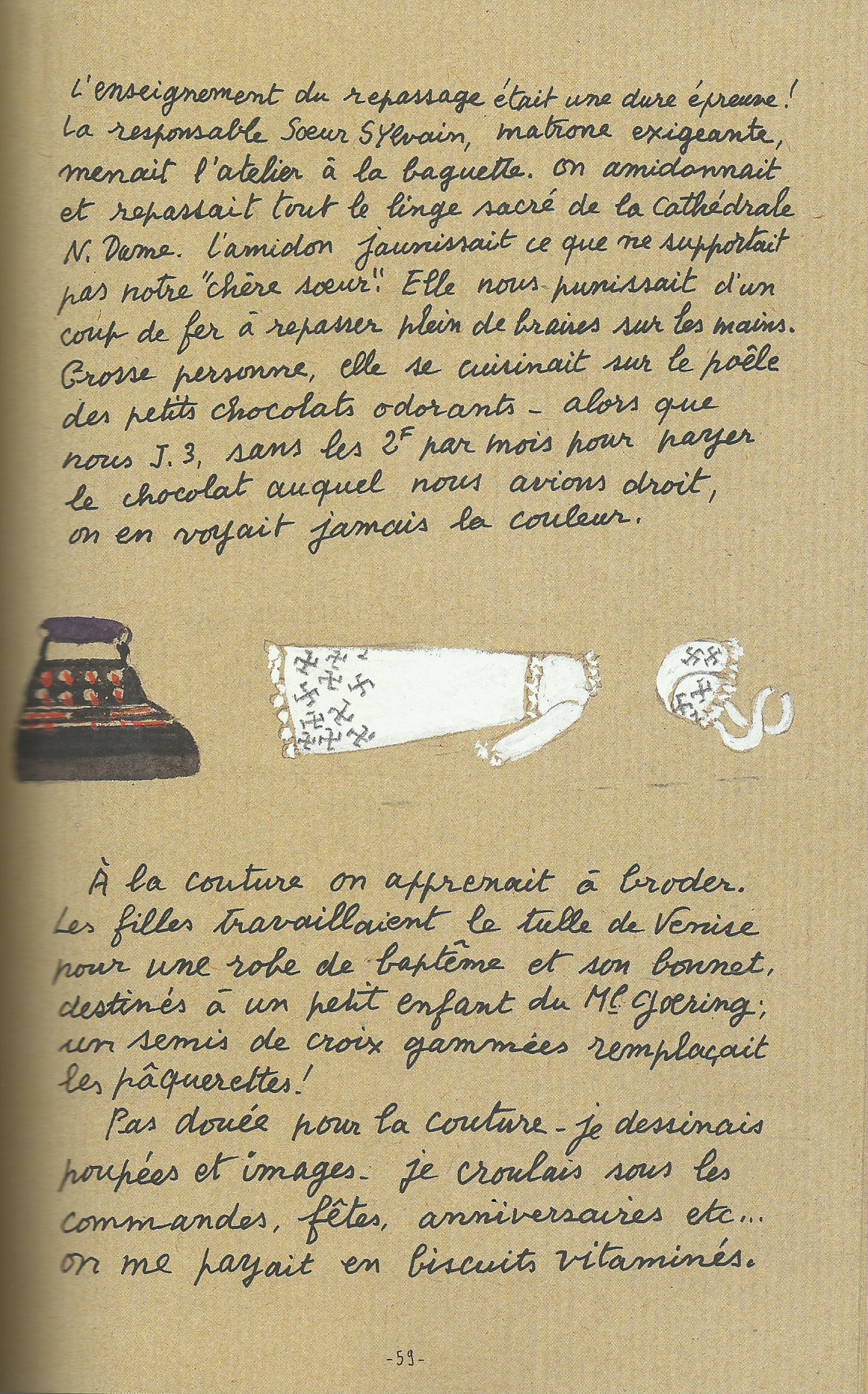

Il y a un dessin incroyable, c’est cette robe avec les petites croix gammées. C’est une histoire dingue ?

On brodait des croix gammées comme des semis de pâquerettes sur ces robes de baptême ainsi que sur les bonnets. C’était des petites robes ravissantes en tulle de Venise. Moi je ne brodais pas parce que je ne savais pas tenir une aiguille, je dessinais des poupées et des images pour mes copines qui elles devaient broder ces croix. On faisait des petits semis de croix gammées sur ces robes. C’était pour les petits enfants de Goering, il serait intéressant de les retrouver. On faisait ça dans un atelier du couvent rue de Picpus où ma mère m’avait placée. J’étais mis à l’ouvroir pour être formée, pour devenir une bonne. C’est à l’ouvroir qu’on brodait ces croix gammées.

Comment expliquez-vous votre succès ? Les hasards, les rencontres ? D’où vous venez, vous auriez dû rester ouvrière toute votre vie non ?

Oui, c’est probable. Je n’avais pas de formation précise, j’ai bien aimé d’ailleurs mon passage à l’usine mais je me suis toujours senti en dehors de la course, dans les marges, comme dans un cahier d’école là où on fait des petits dessins. C’est ce que je faisais de mieux et que je continue à faire.

Pour raconter votre vie, combien de dessins avez-vous dessinés ?

Il y en a 200, mais comme j’ai fait le texte à la main je considère que le texte est aussi du dessin.

Comment, en écrivant ce livre aujourd’hui, avez-vous pu garder ce style. Tous les artistes ont une sorte d’évolution dans la forme, même dans le fond. Vous vous avez réussi à garder cette fraîcheur pour raconter ces moments de vie souvent rudes.

C’est préserver l’enfance. Mais chez des tas de poètes et de peintres c’est très important. C’est de cette manière qu’on peut garder la fraîcheur des couleurs, la fraîcheur des souvenirs, disons l’actualité mélangée au passé, ce qu’on a aimé tout de suite…

Est-ce vraiment un livre ?

Oui c’est un livre mais c’est aussi un objet. C’est une chose à part.

La façon dont il est écrit, les cadrages du texte, des dessins, ce n’est quand même pas habituel pour un livre ?

Non mais je faisais cela le jour le jour et souvent je réalisais une page par rapport à celle de la veille ; toute ma vie j’ai procédé ainsi pour illustrer les poètes. Je m’endormais avec le texte et je me réveillai avec l’image. Cela prenait forme selon ce que j’avais pensé ou rêvé et le matin j’avais l’idée de la page. Ce livre je l’ai fait de la même façon. Je me référais à la page d’avant pour qu’il n’y ait pas trop de ressemblance, c’est une construction tout de même.

L’avez-vous fait linéairement ?

J’ai essayé de suivre un fil conducteur.

Racontez-nous l’aventure du papier kraft ?

Je voulais pour le livre du papier kraft pour faire ressortir les couleurs, les blancs, les bleus pâles, les ailes des anges entre autre. J’ai demandé dans la boutique sur les quais, où j’allais chercher du matériel pour Matisse, de me couper du papier kraft. Le vendeur m’a demandé ce que je voulais faire avec ces deux cents pages en kraft et je lui ai dit que c’était pour faire une livre. Il me répond que ça l’amuse et il en parle à un de ses copains qui était un des patrons de chez kraft. Son ami m’offre le papier. Je vais chez Gallimard toute contente pour leur dire qu’on me fait cadeau du papier. Tout le monde est ravi. Mais il y avait un problème. La photogravure ne prend pas sur le kraft parce qu’il n’y a pas de produit chimique dans ce genre de papier ! Conclusion ? Le bouquin leur a coûté deux fois plus cher parce qu’ils ont été obligés de reproduire le kraft sur du papier blanc. Il faut que je dépasse les 20 000 exemplaires pour que je touche un petit quelque chose. Et ce n’est pas un polar !

Pour les correcteurs votre livre n’a pas dû être simple à mettre en page ?

J’ai eu une metteuse en page, une merveille. Elle s’appelle Concé Forgia, elle est italienne. Elle a dû créer des alphabets page par page pour pouvoir me corriger parce que je n’écrivais pas toujours avec la même plume, l’écriture changeait. Les justifs ont posé des problèmes. Je me laissais aller dans la poésie et j’oubliais les justifs ; on doit tenir dans un certain format et souvent je le dépassais. Pour l‘impression on est obligé de respecter certaines choses, alors la pauvre chérie travaillait la nuit parce qu’il fallait se grouiller pour la sortie du livre.

Vous aussi vous avez passé des nuits entières à faire des dessins si je comprends bien ?

Oui souvent surtout lorsque j’étais journaliste à Elle. Parce qu’il y avait des délais, il fallait concurrencer les photos, ce qui n’était pas facile. Je n’ai rien contre ce moyen d’expression ; ma fille est grand reporter photographe et réalise de magnifiques photos. Dès que c’est de l’image c’est intéressant, moi j’aime l’image.

Vous parlez très peu de votre fille dans le livre ?

Un peu si, sa naissance avec sa jaunisse dans une chambre jaune. On se respect beaucoup mutuellement et elle ne voulait pas que je parle d’elle. Elle approche la soixantaine. Elle n’a jamais été conditionnée par mon travail.

Parlez moi de cette idée du titre : Une Vie En Crobards.

J’avais fait des propositions de croquis pour Zazie dans le Métro à Queneau. Il m’a dit en les voyant « Ce sont des sortes de croquis et de bobards… » je trouvais amusant de l’appeler ainsi plutôt qu’une vie en image ce qui était plutôt rasant. Crobard je trouve ce mot assez amusant.

La couverture du livre vous représente croquée par Matisse, avez-vous d’autres portraits ainsi de vous ?

Ce portrait, hélas, ne m’appartient pas. Par contre Man Ray m’a fait une belle photo que je n’ai pu mettre en couverture à cause des droits.

Et Picasso ?

Non, mais on était très ami. Il y avait une certaine ressemblance entre Matisse et Picasso. Une certaine fraîcheur. Autant avec Pablo c’était le fouillis, autant avec Matisse c’était l’ordre. Picasso était très bluffé par les papiers découpés de Matisse.

Et vous êtes-vous une grande gamine ?

C’est sûr ! Mais chez les peintres qui font ce qu’ils aiment il y a toujours une espèce d’enfance je crois. Il y a la joie de la découverte. Ce n’est que lorsque l’on est enfant qu’on découvre tous les jours quelques choses.

Et vous à votre âge ?

Ah oui j’ai encore envie de faire autre chose.

Quel est le dessin qui vous émeut le plus.

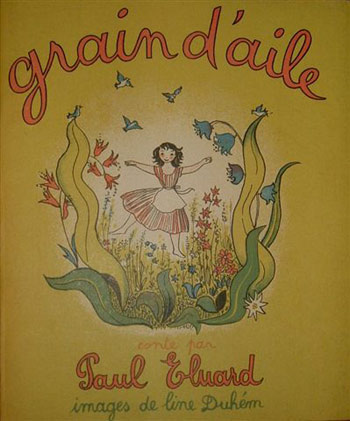

Dans le livre j’aime celui de Venise quand Hélène Lazareff vient me chercher en gondole, j’ai beaucoup aimé le faire. J’adore Venise, mais il y en a bien d’autres. Dans les livres que j’ai illustrés j’ai bien sûr une grande tendresse pour les dessins de Grain-d’Aile avec le texte de Paul Eluard ; j’adore les oiseaux, j’ai un contact un peu spécial avec eux, d’ailleurs je déteste les chats parce qu’ils les attaquent ; Grain-d’Aile c’est un clin d’œil de Paul car j’aimais beaucoup dessiner les anges et les oiseaux et lui s’appelait en vérité Eugène Grindel.

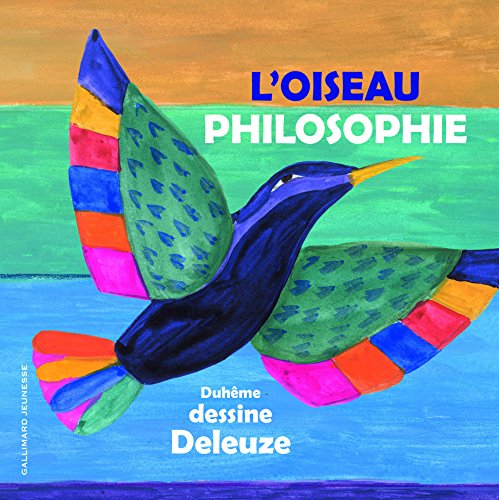

D’où cette jolie phrase de Deleuze à votre rencontre : « Jacqueline, Philosophie c’est un nom d’oiseau ».

Bien sûr on parle de rééditer L’Oiseau Philosophie paru au Seuil Jeunesse. Et puis j’aime beaucoup les dessins que j’ai fait pour Jacques Prévert. Il été mon père de remplacement. Toute ma vie j’ai eu des pères de remplacement assez formidables, c’est sûr qu’il y a eu un manque de ce côté là.

Que pensez-vous de la littérature pour enfant ?

Je trouve que ça ne devrait pas exister ces éditions enfantines. Dès qu’on est enfant on a envie de lire tous les livres. Il ne faut pas de frontière. Il n’y a pas d’interdit. Le désir commence quand on est tout petit. Le bébé il prend du plaisir quand on lui change sa couche ! Pour revenir à Babar c’est formidable. Les histoires, les dessins, j’adore, c’est d’une fraîcheur c’est épatant Babar. Tomi Ungerer a eu beaucoup de mal à être apprécié en France. C’est les États-Unis qui ont fait son succès. Il en a souffert en tant que français. J’aime beaucoup ce qu’il fait. Maintenant il est très connu et c’est tant mieux. Les Trois Brigands ont fait le tour du monde.

Est-ce que le jour de votre enterrement vous voulez qu’on fasse comme l’a fait Picasso à celui de Paul Eluard, vider des bouteilles et faire des blagues de potache…

Je trouve que c’est la meilleure façon d’honorer les souvenirs des gens qu’on a aimés. Pleurer dans une église ça ne me plaît pas ; mais moi j’ai donné mon corps à la science. Ce qui est fantastique ce sont les avancés qu’on fait pour pouvoir soigner les autres. Il n’y a pas assez de don du corps pour les chercheurs. C’est important de le faire.

Un grand merci Grain d’Aile !